文章内容

董家口渔港:缱绻海风挽乡愁

□周衍默

“一簇渔家古渡头,生涯只在几扁舟;归来晒网斜阳外,欸乃数声烟树秋。”夕阳西下,平镜般的海面上,木船排列成行,波澜不惊,连整日上下翻飞的海鸥也静静地浮在海面一动不动,在苍黄落日的映衬下,一幅“渔港夕照”画面出现在眼前……曾经的董家口渔港,给无数人留下了难以磨灭的印记。如今,宁静的海湾已经渐行渐远,但那一抹乡愁却始终挥之不去。

老灯塔

守望历史的航程坐标

在董家口渔港的最前端,有一座用石块砌起的灯塔,它曾是无数渔民心中的航标,历经沧桑岁月的侵蚀,灯塔带有烟熏斑驳痕迹,但巨大的身躯看上去依然拙朴厚重。灯塔的最上端安放着发光的灯具,据知情人介绍,最初这里安放的是电石灯,靠电石瓦斯混合空气燃烧发光。解放后,灯楼上安设了乙炔灯。上世纪七十年代后期,灯塔用上了电灯,从此成了照亮一方的“夜明珠”。

在董家口设置灯塔,不仅因为这里是南北海上交通的主要节点,更因为董家口的外海还曾是著名的渔场。1934年,李士豪著《中国海洋渔业现状及其建设》载:董家口渔场每年渔期4月中旬至5月下旬,各处渔船至该处捕鱼者千艘船上下,临时渔行多至六七十家,产鱼约值50万元左右……”在那个摇撸挂帆捕捞的年代,董家口的灯塔就是海上的保护神,在茫茫长夜中为无数进出董家口渔港的船只指明方向、保驾护航。在渔民心中,灯塔不仅是航标,更是一位历史的见证者,它日夜环望大海的波澜壮阔、礁石的险峻苍茫,倾听声声呼啸的浪涛,细看道道欢腾的白浪,一览无余地观赏海上日落日出,品味一年四季的风花雪月,记录了人与大自然和谐共处的历程,它就是渔民们的心灵港湾,每当返航的渔民看到灯塔的光芒时,就如同看到亲人的召唤一样,海上航行的孤独寂寞一扫而光。

鱼骨庙

祭祀海神的敬拜场所

距董家口东北方向近千米的土岭上,有一座用鱼骨修成的小庙,地图标识为“游神庙”,但本地渔民称其为“鱼骨庙”。

据说,有一天大潮落下后,董家口海滩上停留一条特大的鱼。最初,大鱼还不时摇摇尾巴呼出气体,但巨大的身躯搁浅后根本不能动弹,两边的眼睛也不知何故失去。几次潮涨潮落,海水始终没涨到大鱼搁浅位置。几日后,大鱼干死在海滩上。从没见过这么大的鱼的人们不敢靠前,只能在远处观望。这天夜里,好多人做了同一个梦,梦里龙王爷告诉大家,那条大鱼因为经常在这一带兴风作浪、吞食渔民,触犯了天条,因此摘除了它的双眼,赐死在海边,向当地百姓赔肉还骨,以示惩戒。第二天,渔民们奔走相告。很快,一传十、十传百,众人持刀背筐,来到海滩,揭鳞割肉。为报答龙王的恩德,渔民出钱出力,在大鱼搁浅的岸边土岭上,用这条鱼的鱼骨盖起一座庙宇,檩条用鱼骨代替,瓦片用鱼鳞代替。庙宇建成后,将龙王供奉其中。

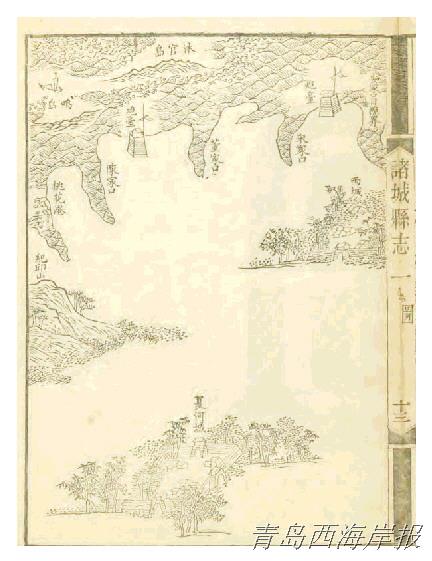

这个故事并非全是虚构。清乾隆版《诸城县志·总纪下》载:“清乾隆十四年(1749年)二月壬午,董家口出大鱼一条,长十丈,高三丈。”据新区博物馆人员调查,游神庙始建于清嘉庆年间,距今有300余年。当年的庙宇部分房檩及飞椽用大鱼的骨刺制做,横梁立柱由巨大的鱼骨垛砌而成,并四时祭祀“鱼神”。

鱼骨庙坐北朝南,原庙址呈正方形,东西、南北各长200余米,庙门面南,正殿三排,南北排列,各3楹。前殿为龙王殿、中殿为“老母殿”、后殿最高大,为“玉皇殿”,西院正房和西厢各3楹,为道士居住之所,院中两棵朴树两人合围粗。1947年,庙宇被毁坏,之后军队在庙址上建造一排营房和一座哨所。大裁军后,军队撤走,营房拆除,庙址的西南侧矗立着电视转播铁塔。

从鱼骨庙向南远眺,但见前瞻辽阔的大海旭日东升,岭下的近岸处,千船聚集,帆樯如林,海风吹过,船上悬挂的红旗高高飘扬,犹如万面旌旗立于庙前,极为肃穆。

渔禁忌

耕海牧渔的心灵寄托

在世世代代的海上生产中,由于渔民对生老病死、刮风下雨等自然现象缺乏科学的认识,加之受封建迷信思想的影响,形成了各式各样的风俗和禁忌,表现在衣食住行、礼俗节庆等渔民日常生产生活的方方面面,虽是口口相传,却世代因袭,渗透到渔民的灵魂深处。

当年的渔船,抗风浪能力差,渔业生产危险性大,每当出海,“脚踏三块板,性命交给天”。为保证一个家庭里有男人支撑,出海时往往“父子兄弟不同船”,以免发生意外时家庭遭遇灭顶之灾。在海上,一旦有人发出求救信号,渔民就会立即停止自己的工作,驱船前往救助,不管多么危险,都会拼力相救。在渔民看来,常年在海上作业,多少次生与死的考验,谁都会遇到凶和吉,救别人也是救自己。渔民爱豪饮,上岸后第一件事,通常都是拾起酒瓶大饮一场,用酒解乏、压惊、忘忧。但是一旦要登船出海,便没人再喝敢酒,这期间无论在海上作业多少天,都会滴酒不沾。渔民们认为,酒后行动迟缓,脚步不稳,极易误事和发生事故,只有平安才是最大的幸福。

语言和行为中,海边渔家的禁忌也有很多。无论是在家中还是海里,把东西翻过来绝对不说“翻”,要说“调过来”;离岸远近不说远近,离岸远叫“开”,离岸近叫“拢”;升船帆不能说“帆”,而叫“掌蓬”;船上的饭帚不能叫“饭帚”,叫草把,因为饭帚一词与“翻舟”谐音,是大忌;在船上不得把炊具扣着放,也不准说扣瓢,因为扣瓢就是翻船;在船上吃饭不准多言语,以免话多有失,被神灵听到;吃过饭不准把筷子横放在碗上,那预示桅杆放倒,船要遭殃;在船上不能坐船帮把脚伸进水中,那是对龙王与海神的亵渎,要遭报应。

渔家号子

海上生产的“渔舟唱晚”

海上作业同其他行业不同,身处辽阔无助的大海,几人、十几人的命运相连,需要将全部的力量、动作、思维集中到一起,共同抗击风险。在没有机械动力的年代里,无论是摇橹、打撅、起网、拉船还是起锚,劳动强度都很大,为了协调动作,统一步调,齐心协力完成生产,需要有一种有号召力有凝聚力的语言来统一行动,渔家号子便应时而生了。

先期的渔民号子多种多样,声调不一,大多以 “哎、嘿、呦、哇、嗨就”等虚词为内容,随着劳动强度和内容的变化,不同腔调、不同力度的号子逐渐有了区分,多种号子也有了固定的模式。如拉船有拉船号子,摇橹有摇橹号子,上网有上网号子等,这类号子大都短促、响亮、节奏感强,气势宏大。在海上,一旦发现鱼群,在不能借用风帆之力时,渔民们须摇橹驱动船只快速航行。此时,在船长的带领下,全船一同发出急促有力、节奏强烈号子,鼓舞所有人鼓足力气,破浪前进,“赶上大鱼群,伸手捞白银”。这类号子被渔民们形象的称为“拼命号子 ”,它具有战胜风浪、争取渔汛、降服困难的号召力和凝聚力,将粗犷豪放的劳动之歌直接转化为生产力。当然,也有比较舒缓的号子,如收工返航时是渔民们最轻松、喜悦的时刻,一船人悠闲地聚在一起,迎着晚霞乘胜而归,航行速度又没有限制,大橹二橹摇动满载而归的舢板时,就会高唱悠扬的号子驶向港口,此时,渔家号子婉转悠长,一曲“渔歌唱晚”传向远方……

祭海节

祈福纳祥的精神图腾

祭海是渔民在漫长的耕海牧渔生活中诞生的一种独具地域特色的渔家民俗文化活动。每年祭海节一过,渔民就要修船加油、添置渔具,待一切工作准备就绪,渔船杨帆起锚,准备出海打鱼了。

传说,龙王是主管云雨的神,身处大海的渔民需要风调雨顺,鱼虾丰收,就需要得到龙王的关照。因此,每年的阴历正月十三,渔民们都要举行隆重的祭拜仪式,祈求龙王保佑他们出海平安,满仓而归。

早先那些有组织的祭海仪式比较隆重。清晨起来,渔民集体出门,组成长长的队伍奔向海边。队伍前面,除了敲锣打鼓的村民之外,一部分人高举鞭炮边走边放,一部分人则抬着盛满供品的篮子,篮子里边装着猪头、鱼肉、饽饽以及酒菜、供香、佛蜡、烧纸等物品,猪头上必须有猪血洒在上面,意为“发血财”“挂彩头”。

到了海边,祭海仪式正式开始。通常,有威望的船长会被推举为仪式的总指挥,在他的口令指挥下,渔民依次走上祭台前,手中拿着香火,朝着大海的方向,深深作揖三次,然后把香火插在祭台上的香炉内,再将给龙王准备好的祭品一一敬上。这个过程中,渔民们面色凝重,表情肃穆,虔诚地希望海上风平浪静,保佑出海打鱼人平安归来,鱼虾满舱。当天晚上,有的渔民还会把早已做好的渔灯放入大海,感谢大海的馈赠,祈求海神娘娘用灯指引渔船平安返航。

除了这些传统的祭祀活动,如今的祭海节还增添了搭台唱戏及锣鼓、秧歌、舞龙等多种群众自娱自乐的活动。祭海文化表达了人们敬畏大海、感恩大海之情,彰显了渔民祈盼风调雨顺、渔业丰收的美好愿望,弘扬了爱海、敬海、垦海等历史传统和时代精神。

“一簇渔家古渡头,生涯只在几扁舟;归来晒网斜阳外,欸乃数声烟树秋。”夕阳西下,平镜般的海面上,木船排列成行,波澜不惊,连整日上下翻飞的海鸥也静静地浮在海面一动不动,在苍黄落日的映衬下,一幅“渔港夕照”画面出现在眼前……曾经的董家口渔港,给无数人留下了难以磨灭的印记。如今,宁静的海湾已经渐行渐远,但那一抹乡愁却始终挥之不去。

老灯塔

守望历史的航程坐标

在董家口渔港的最前端,有一座用石块砌起的灯塔,它曾是无数渔民心中的航标,历经沧桑岁月的侵蚀,灯塔带有烟熏斑驳痕迹,但巨大的身躯看上去依然拙朴厚重。灯塔的最上端安放着发光的灯具,据知情人介绍,最初这里安放的是电石灯,靠电石瓦斯混合空气燃烧发光。解放后,灯楼上安设了乙炔灯。上世纪七十年代后期,灯塔用上了电灯,从此成了照亮一方的“夜明珠”。

在董家口设置灯塔,不仅因为这里是南北海上交通的主要节点,更因为董家口的外海还曾是著名的渔场。1934年,李士豪著《中国海洋渔业现状及其建设》载:董家口渔场每年渔期4月中旬至5月下旬,各处渔船至该处捕鱼者千艘船上下,临时渔行多至六七十家,产鱼约值50万元左右……”在那个摇撸挂帆捕捞的年代,董家口的灯塔就是海上的保护神,在茫茫长夜中为无数进出董家口渔港的船只指明方向、保驾护航。在渔民心中,灯塔不仅是航标,更是一位历史的见证者,它日夜环望大海的波澜壮阔、礁石的险峻苍茫,倾听声声呼啸的浪涛,细看道道欢腾的白浪,一览无余地观赏海上日落日出,品味一年四季的风花雪月,记录了人与大自然和谐共处的历程,它就是渔民们的心灵港湾,每当返航的渔民看到灯塔的光芒时,就如同看到亲人的召唤一样,海上航行的孤独寂寞一扫而光。

鱼骨庙

祭祀海神的敬拜场所

距董家口东北方向近千米的土岭上,有一座用鱼骨修成的小庙,地图标识为“游神庙”,但本地渔民称其为“鱼骨庙”。

据说,有一天大潮落下后,董家口海滩上停留一条特大的鱼。最初,大鱼还不时摇摇尾巴呼出气体,但巨大的身躯搁浅后根本不能动弹,两边的眼睛也不知何故失去。几次潮涨潮落,海水始终没涨到大鱼搁浅位置。几日后,大鱼干死在海滩上。从没见过这么大的鱼的人们不敢靠前,只能在远处观望。这天夜里,好多人做了同一个梦,梦里龙王爷告诉大家,那条大鱼因为经常在这一带兴风作浪、吞食渔民,触犯了天条,因此摘除了它的双眼,赐死在海边,向当地百姓赔肉还骨,以示惩戒。第二天,渔民们奔走相告。很快,一传十、十传百,众人持刀背筐,来到海滩,揭鳞割肉。为报答龙王的恩德,渔民出钱出力,在大鱼搁浅的岸边土岭上,用这条鱼的鱼骨盖起一座庙宇,檩条用鱼骨代替,瓦片用鱼鳞代替。庙宇建成后,将龙王供奉其中。

这个故事并非全是虚构。清乾隆版《诸城县志·总纪下》载:“清乾隆十四年(1749年)二月壬午,董家口出大鱼一条,长十丈,高三丈。”据新区博物馆人员调查,游神庙始建于清嘉庆年间,距今有300余年。当年的庙宇部分房檩及飞椽用大鱼的骨刺制做,横梁立柱由巨大的鱼骨垛砌而成,并四时祭祀“鱼神”。

鱼骨庙坐北朝南,原庙址呈正方形,东西、南北各长200余米,庙门面南,正殿三排,南北排列,各3楹。前殿为龙王殿、中殿为“老母殿”、后殿最高大,为“玉皇殿”,西院正房和西厢各3楹,为道士居住之所,院中两棵朴树两人合围粗。1947年,庙宇被毁坏,之后军队在庙址上建造一排营房和一座哨所。大裁军后,军队撤走,营房拆除,庙址的西南侧矗立着电视转播铁塔。

从鱼骨庙向南远眺,但见前瞻辽阔的大海旭日东升,岭下的近岸处,千船聚集,帆樯如林,海风吹过,船上悬挂的红旗高高飘扬,犹如万面旌旗立于庙前,极为肃穆。

渔禁忌

耕海牧渔的心灵寄托

在世世代代的海上生产中,由于渔民对生老病死、刮风下雨等自然现象缺乏科学的认识,加之受封建迷信思想的影响,形成了各式各样的风俗和禁忌,表现在衣食住行、礼俗节庆等渔民日常生产生活的方方面面,虽是口口相传,却世代因袭,渗透到渔民的灵魂深处。

当年的渔船,抗风浪能力差,渔业生产危险性大,每当出海,“脚踏三块板,性命交给天”。为保证一个家庭里有男人支撑,出海时往往“父子兄弟不同船”,以免发生意外时家庭遭遇灭顶之灾。在海上,一旦有人发出求救信号,渔民就会立即停止自己的工作,驱船前往救助,不管多么危险,都会拼力相救。在渔民看来,常年在海上作业,多少次生与死的考验,谁都会遇到凶和吉,救别人也是救自己。渔民爱豪饮,上岸后第一件事,通常都是拾起酒瓶大饮一场,用酒解乏、压惊、忘忧。但是一旦要登船出海,便没人再喝敢酒,这期间无论在海上作业多少天,都会滴酒不沾。渔民们认为,酒后行动迟缓,脚步不稳,极易误事和发生事故,只有平安才是最大的幸福。

语言和行为中,海边渔家的禁忌也有很多。无论是在家中还是海里,把东西翻过来绝对不说“翻”,要说“调过来”;离岸远近不说远近,离岸远叫“开”,离岸近叫“拢”;升船帆不能说“帆”,而叫“掌蓬”;船上的饭帚不能叫“饭帚”,叫草把,因为饭帚一词与“翻舟”谐音,是大忌;在船上不得把炊具扣着放,也不准说扣瓢,因为扣瓢就是翻船;在船上吃饭不准多言语,以免话多有失,被神灵听到;吃过饭不准把筷子横放在碗上,那预示桅杆放倒,船要遭殃;在船上不能坐船帮把脚伸进水中,那是对龙王与海神的亵渎,要遭报应。

渔家号子

海上生产的“渔舟唱晚”

海上作业同其他行业不同,身处辽阔无助的大海,几人、十几人的命运相连,需要将全部的力量、动作、思维集中到一起,共同抗击风险。在没有机械动力的年代里,无论是摇橹、打撅、起网、拉船还是起锚,劳动强度都很大,为了协调动作,统一步调,齐心协力完成生产,需要有一种有号召力有凝聚力的语言来统一行动,渔家号子便应时而生了。

先期的渔民号子多种多样,声调不一,大多以 “哎、嘿、呦、哇、嗨就”等虚词为内容,随着劳动强度和内容的变化,不同腔调、不同力度的号子逐渐有了区分,多种号子也有了固定的模式。如拉船有拉船号子,摇橹有摇橹号子,上网有上网号子等,这类号子大都短促、响亮、节奏感强,气势宏大。在海上,一旦发现鱼群,在不能借用风帆之力时,渔民们须摇橹驱动船只快速航行。此时,在船长的带领下,全船一同发出急促有力、节奏强烈号子,鼓舞所有人鼓足力气,破浪前进,“赶上大鱼群,伸手捞白银”。这类号子被渔民们形象的称为“拼命号子 ”,它具有战胜风浪、争取渔汛、降服困难的号召力和凝聚力,将粗犷豪放的劳动之歌直接转化为生产力。当然,也有比较舒缓的号子,如收工返航时是渔民们最轻松、喜悦的时刻,一船人悠闲地聚在一起,迎着晚霞乘胜而归,航行速度又没有限制,大橹二橹摇动满载而归的舢板时,就会高唱悠扬的号子驶向港口,此时,渔家号子婉转悠长,一曲“渔歌唱晚”传向远方……

祭海节

祈福纳祥的精神图腾

祭海是渔民在漫长的耕海牧渔生活中诞生的一种独具地域特色的渔家民俗文化活动。每年祭海节一过,渔民就要修船加油、添置渔具,待一切工作准备就绪,渔船杨帆起锚,准备出海打鱼了。

传说,龙王是主管云雨的神,身处大海的渔民需要风调雨顺,鱼虾丰收,就需要得到龙王的关照。因此,每年的阴历正月十三,渔民们都要举行隆重的祭拜仪式,祈求龙王保佑他们出海平安,满仓而归。

早先那些有组织的祭海仪式比较隆重。清晨起来,渔民集体出门,组成长长的队伍奔向海边。队伍前面,除了敲锣打鼓的村民之外,一部分人高举鞭炮边走边放,一部分人则抬着盛满供品的篮子,篮子里边装着猪头、鱼肉、饽饽以及酒菜、供香、佛蜡、烧纸等物品,猪头上必须有猪血洒在上面,意为“发血财”“挂彩头”。

到了海边,祭海仪式正式开始。通常,有威望的船长会被推举为仪式的总指挥,在他的口令指挥下,渔民依次走上祭台前,手中拿着香火,朝着大海的方向,深深作揖三次,然后把香火插在祭台上的香炉内,再将给龙王准备好的祭品一一敬上。这个过程中,渔民们面色凝重,表情肃穆,虔诚地希望海上风平浪静,保佑出海打鱼人平安归来,鱼虾满舱。当天晚上,有的渔民还会把早已做好的渔灯放入大海,感谢大海的馈赠,祈求海神娘娘用灯指引渔船平安返航。

除了这些传统的祭祀活动,如今的祭海节还增添了搭台唱戏及锣鼓、秧歌、舞龙等多种群众自娱自乐的活动。祭海文化表达了人们敬畏大海、感恩大海之情,彰显了渔民祈盼风调雨顺、渔业丰收的美好愿望,弘扬了爱海、敬海、垦海等历史传统和时代精神。

更多

往期报纸