文章内容

2005年西海岸曾出土一块三国时代的“绳氏”铭文砖,成为“绳氏”家族最早的记载;如今“绳氏”后人重归西海岸,赶赴千年之约 ……

一场跨越千年的“久别重逢”

□文/图 本报记者 李亮

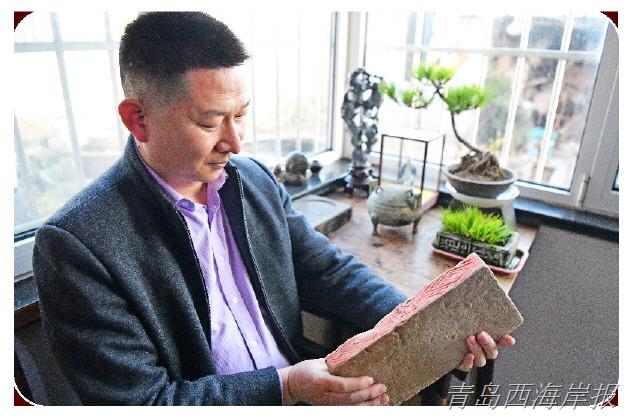

“触摸这块古砖,仿佛与之建立起了某种微妙的联系,先辈如同在我身边。”近日,在西海岸新区辛安街道民俗博物馆,40岁的绳召敬轻轻捧着手中簌簌落灰的古物——绳氏砖,注视良久后说出了这样一句话。

他第一次知道,原来自己就生活在自家姓氏目前可考的最早溯源地上,自己的产业就开在距离先辈旧址发掘地的2公里处。“相隔近2000年后,我机缘巧合地与先辈们站在了同一个原点上。”

壹

重 逢

《通鉴外纪》说,“姓者,统其祖考之所出”,姓作为识别和区分氏族的特定标记符号,是我国历史文化中独特的存在。百家姓中,相较于耳熟能详、人口繁多的诸“大姓”,稀有姓氏显得十分神秘。

2005年,西海岸新区文物管理部门在辛安街道办事处一处施工工地抢救性发掘了一座古墓,发现有铭文砖,内有“绳氏”字样。经过彼时的青岛市文物保护考古研究所所长林玉海及开发区文物管理所(现青岛西海岸新区文物管理办公室)文物专家研究推断,该砖是三国魏明帝时代(公元230年)烧制,并由此发现了附近一处西汉时期“绳氏”家族的窑场。专家认为,“绳氏砖”不仅证明在汉代时期辛安街道一带就已经具备一座古城规模,还成为了目前“绳氏”家族最早的记载,对研究“绳氏”的起源有重要的参考价值。

然而根据当时的调查,西海岸并没有“绳氏”居民,烧陶制砖的“绳氏”后裔也不知所踪。

日前,记者采访发现,“绳氏”已悄然再归西海岸。

“我姓绳,老家在菏泽巨野县田桥镇邬官屯村。”在位于辛安街道的宝丰物流园,记者见到了青岛绳氏伟业物流有限公司负责人绳召敬,他自上世纪九十年代从菏泽老家走出务工,如今已在西海岸有了自己的家庭和事业。“我这个姓的人数很少,在《百家姓》排不上号。跟人打交道时,对方往往会很惊讶,不知道还有这个姓,有的人甚至以为是多音字。其实就念绳子的绳,经常有人错念成蝇子的蝇。”作为少见的姓氏,每次面对他人的疑惑,绳召敬都免不了要多介绍几句。

贰

追 溯

“绳氏”是一个人数极少的姓氏,关于“绳氏”家族的记载,此前最早可追溯到明清时代,迄今也没有关于“绳氏”形成的来源之说。2010年,绳召敬的老家重修家谱,让他对自己的姓氏有了一些了解。

“1403年左右,先人从登州府,就是现在的莱阳、莱西搬到巨野,分出去不少到其他地区。现在,我们把全国各地的绳姓后人建了个微信群。”绳召敬介绍,目前在新区生活工作的姓绳的只有自己和弟弟两家人。

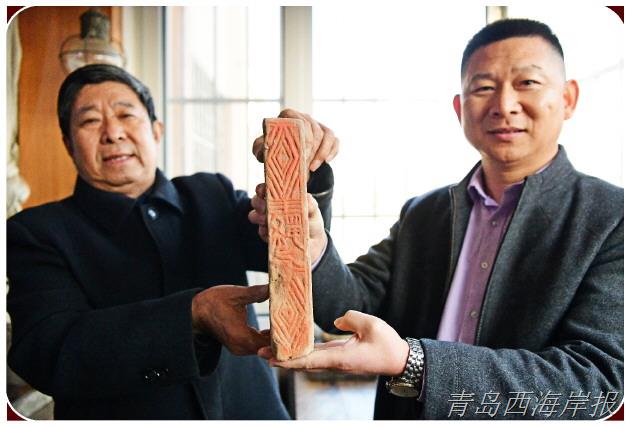

在记者的协调下,绳召敬在辛安街道民俗博物馆见到了馆长潘进和。他拿出自己发现并收藏的“绳氏砖”——砖长28.5厘米、宽12厘米、厚4.5厘米,质地坚硬,表面平整,棱角分明,通体呈灰色。砖上铭文依稀可辨,其中长侧面中间为长方形边框,内有“绳氏”二字,字的上下均以菱形图案装饰;短侧面则有“大和四年”字样。

“专家们鉴定这块砖是三国时期的铭文砖,并且有年号。砖坊的主人将自己的绳氏名号烧制在砖上,以此承诺信誉,推广产品。”潘进和说,这块砖佐证了西海岸新区在三国时期文化水平之发达,也为“绳氏”的起源填补了一项空白。“‘绳氏’家族的记载,自此可追溯到汉代。”潘进和说。

“有据可依的‘绳氏’最早的先辈曾在西海岸建窑制砖,如今我们作为‘绳氏’后人又来到西海岸创业安家。”绳召敬感慨道,“最奇妙的是,我的公司所处的位置,距离‘绳氏砖’出土的台头社区仅2公里远。我仿佛在冥冥中赶赴了一场‘千年之约’。”

叁

希 冀

作为“绳氏砖”的发现者,潘进和对绳姓起源有着自己的见解。“有一种专家说法是原始社会晚期就有‘绳氏’这个姓氏,根据我收集的古陶器,我偏向于原始社会后期。因为原始社会的时候人类用结绳记事,做陶器时一般也会用绳纹印在器壁上——既帮助陶器稳固形态,也为了美观,所以我猜那些做陶器的工匠,就被一些人称呼为姓绳。”潘进和说道,“至于那时的‘绳氏’是否就生活在我们西海岸地区,就有待进一步挖掘历史了。”

绳召敬告诉记者,他的孩子早已落户西海岸,绳氏伟业物流的年营收也已过千万元。“未来,我希望依托物流业务,打通上下游相关产业,成立绳氏集团,在这片与我深有渊源的土地上繁衍生息,不断‘开花结果’”。对于未来,绳召敬充满希冀。

“触摸这块古砖,仿佛与之建立起了某种微妙的联系,先辈如同在我身边。”近日,在西海岸新区辛安街道民俗博物馆,40岁的绳召敬轻轻捧着手中簌簌落灰的古物——绳氏砖,注视良久后说出了这样一句话。

他第一次知道,原来自己就生活在自家姓氏目前可考的最早溯源地上,自己的产业就开在距离先辈旧址发掘地的2公里处。“相隔近2000年后,我机缘巧合地与先辈们站在了同一个原点上。”

壹

重 逢

《通鉴外纪》说,“姓者,统其祖考之所出”,姓作为识别和区分氏族的特定标记符号,是我国历史文化中独特的存在。百家姓中,相较于耳熟能详、人口繁多的诸“大姓”,稀有姓氏显得十分神秘。

2005年,西海岸新区文物管理部门在辛安街道办事处一处施工工地抢救性发掘了一座古墓,发现有铭文砖,内有“绳氏”字样。经过彼时的青岛市文物保护考古研究所所长林玉海及开发区文物管理所(现青岛西海岸新区文物管理办公室)文物专家研究推断,该砖是三国魏明帝时代(公元230年)烧制,并由此发现了附近一处西汉时期“绳氏”家族的窑场。专家认为,“绳氏砖”不仅证明在汉代时期辛安街道一带就已经具备一座古城规模,还成为了目前“绳氏”家族最早的记载,对研究“绳氏”的起源有重要的参考价值。

然而根据当时的调查,西海岸并没有“绳氏”居民,烧陶制砖的“绳氏”后裔也不知所踪。

日前,记者采访发现,“绳氏”已悄然再归西海岸。

“我姓绳,老家在菏泽巨野县田桥镇邬官屯村。”在位于辛安街道的宝丰物流园,记者见到了青岛绳氏伟业物流有限公司负责人绳召敬,他自上世纪九十年代从菏泽老家走出务工,如今已在西海岸有了自己的家庭和事业。“我这个姓的人数很少,在《百家姓》排不上号。跟人打交道时,对方往往会很惊讶,不知道还有这个姓,有的人甚至以为是多音字。其实就念绳子的绳,经常有人错念成蝇子的蝇。”作为少见的姓氏,每次面对他人的疑惑,绳召敬都免不了要多介绍几句。

贰

追 溯

“绳氏”是一个人数极少的姓氏,关于“绳氏”家族的记载,此前最早可追溯到明清时代,迄今也没有关于“绳氏”形成的来源之说。2010年,绳召敬的老家重修家谱,让他对自己的姓氏有了一些了解。

“1403年左右,先人从登州府,就是现在的莱阳、莱西搬到巨野,分出去不少到其他地区。现在,我们把全国各地的绳姓后人建了个微信群。”绳召敬介绍,目前在新区生活工作的姓绳的只有自己和弟弟两家人。

在记者的协调下,绳召敬在辛安街道民俗博物馆见到了馆长潘进和。他拿出自己发现并收藏的“绳氏砖”——砖长28.5厘米、宽12厘米、厚4.5厘米,质地坚硬,表面平整,棱角分明,通体呈灰色。砖上铭文依稀可辨,其中长侧面中间为长方形边框,内有“绳氏”二字,字的上下均以菱形图案装饰;短侧面则有“大和四年”字样。

“专家们鉴定这块砖是三国时期的铭文砖,并且有年号。砖坊的主人将自己的绳氏名号烧制在砖上,以此承诺信誉,推广产品。”潘进和说,这块砖佐证了西海岸新区在三国时期文化水平之发达,也为“绳氏”的起源填补了一项空白。“‘绳氏’家族的记载,自此可追溯到汉代。”潘进和说。

“有据可依的‘绳氏’最早的先辈曾在西海岸建窑制砖,如今我们作为‘绳氏’后人又来到西海岸创业安家。”绳召敬感慨道,“最奇妙的是,我的公司所处的位置,距离‘绳氏砖’出土的台头社区仅2公里远。我仿佛在冥冥中赶赴了一场‘千年之约’。”

叁

希 冀

作为“绳氏砖”的发现者,潘进和对绳姓起源有着自己的见解。“有一种专家说法是原始社会晚期就有‘绳氏’这个姓氏,根据我收集的古陶器,我偏向于原始社会后期。因为原始社会的时候人类用结绳记事,做陶器时一般也会用绳纹印在器壁上——既帮助陶器稳固形态,也为了美观,所以我猜那些做陶器的工匠,就被一些人称呼为姓绳。”潘进和说道,“至于那时的‘绳氏’是否就生活在我们西海岸地区,就有待进一步挖掘历史了。”

绳召敬告诉记者,他的孩子早已落户西海岸,绳氏伟业物流的年营收也已过千万元。“未来,我希望依托物流业务,打通上下游相关产业,成立绳氏集团,在这片与我深有渊源的土地上繁衍生息,不断‘开花结果’”。对于未来,绳召敬充满希冀。

更多

往期报纸