文章内容

这一步,跨越十三年!

我国空间站阶段航天员首次出舱活动取得圆满成功

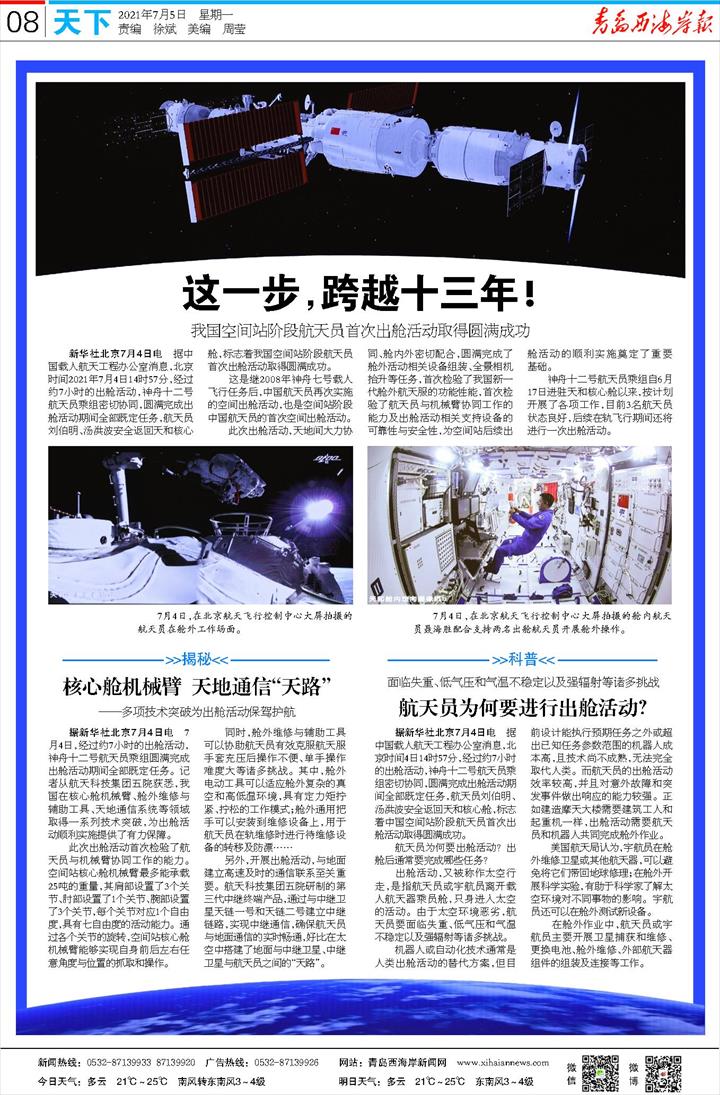

新华社北京7月4日电 据中国载人航天工程办公室消息,北京时间2021年7月4日14时57分,经过约7小时的出舱活动,神舟十二号航天员乘组密切协同,圆满完成出舱活动期间全部既定任务,航天员刘伯明、汤洪波安全返回天和核心舱,标志着我国空间站阶段航天员首次出舱活动取得圆满成功。

这是继2008年神舟七号载人飞行任务后,中国航天员再次实施的空间出舱活动,也是空间站阶段中国航天员的首次空间出舱活动。

此次出舱活动,天地间大力协同、舱内外密切配合,圆满完成了舱外活动相关设备组装、全景相机抬升等任务,首次检验了我国新一代舱外航天服的功能性能,首次检验了航天员与机械臂协同工作的能力及出舱活动相关支持设备的可靠性与安全性,为空间站后续出舱活动的顺利实施奠定了重要基础。

神舟十二号航天员乘组自6月17日进驻天和核心舱以来,按计划开展了各项工作,目前3名航天员状态良好,后续在轨飞行期间还将进行一次出舱活动。

>>揭秘<<

核心舱机械臂 天地通信“天路”

——多项技术突破为出舱活动保驾护航

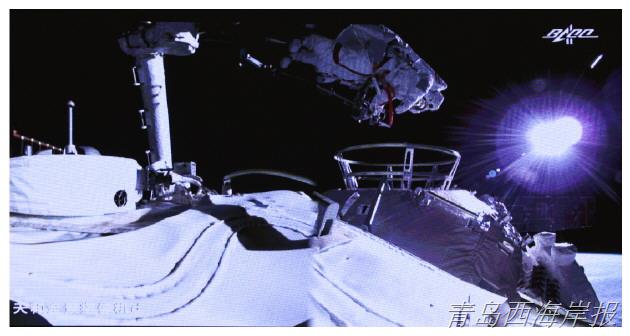

据新华社北京7月4日电 7月4日,经过约7小时的出舱活动,神舟十二号航天员乘组圆满完成出舱活动期间全部既定任务。记者从航天科技集团五院获悉,我国在核心舱机械臂、舱外维修与辅助工具、天地通信系统等领域取得一系列技术突破,为出舱活动顺利实施提供了有力保障。

此次出舱活动首次检验了航天员与机械臂协同工作的能力。空间站核心舱机械臂最多能承载25吨的重量,其肩部设置了3个关节、肘部设置了1个关节、腕部设置了3个关节,每个关节对应1个自由度,具有七自由度的活动能力。通过各个关节的旋转,空间站核心舱机械臂能够实现自身前后左右任意角度与位置的抓取和操作。

同时,舱外维修与辅助工具可以协助航天员有效克服航天服手套充压后操作不便、单手操作难度大等诸多挑战。其中,舱外电动工具可以适应舱外复杂的真空和高低温环境,具有定力矩拧紧、拧松的工作模式;舱外通用把手可以安装到维修设备上,用于航天员在轨维修时进行待维修设备的转移及防漂……

另外,开展出舱活动,与地面建立高速及时的通信联系至关重要。航天科技集团五院研制的第三代中继终端产品,通过与中继卫星天链一号和天链二号建立中继链路,实现中继通信,确保航天员与地面通信的实时畅通,好比在太空中搭建了地面与中继卫星、中继卫星与航天员之间的“天路”。

>>科普<<

面临失重、低气压和气温不稳定以及强辐射等诸多挑战

航天员为何要进行出舱活动?

据新华社北京7月4日电 据中国载人航天工程办公室消息,北京时间4日14时57分,经过约7小时的出舱活动,神舟十二号航天员乘组密切协同,圆满完成出舱活动期间全部既定任务,航天员刘伯明、汤洪波安全返回天和核心舱,标志着中国空间站阶段航天员首次出舱活动取得圆满成功。

航天员为何要出舱活动?出舱后通常要完成哪些任务?

出舱活动,又被称作太空行走,是指航天员或宇航员离开载人航天器乘员舱,只身进入太空的活动。由于太空环境恶劣,航天员要面临失重、低气压和气温不稳定以及强辐射等诸多挑战。

机器人或自动化技术通常是人类出舱活动的替代方案,但目前设计能执行预期任务之外或超出已知任务参数范围的机器人成本高,且技术尚不成熟,无法完全取代人类。而航天员的出舱活动效率较高,并且对意外故障和突发事件做出响应的能力较强。正如建造摩天大楼需要建筑工人和起重机一样,出舱活动需要航天员和机器人共同完成舱外作业。

美国航天局认为,宇航员在舱外维修卫星或其他航天器,可以避免将它们带回地球修理;在舱外开展科学实验,有助于科学家了解太空环境对不同事物的影响。宇航员还可以在舱外测试新设备。

在舱外作业中,航天员或宇航员主要开展卫星捕获和维修、更换电池、舱外维修、外部航天器组件的组装及连接等工作。

这是继2008年神舟七号载人飞行任务后,中国航天员再次实施的空间出舱活动,也是空间站阶段中国航天员的首次空间出舱活动。

此次出舱活动,天地间大力协同、舱内外密切配合,圆满完成了舱外活动相关设备组装、全景相机抬升等任务,首次检验了我国新一代舱外航天服的功能性能,首次检验了航天员与机械臂协同工作的能力及出舱活动相关支持设备的可靠性与安全性,为空间站后续出舱活动的顺利实施奠定了重要基础。

神舟十二号航天员乘组自6月17日进驻天和核心舱以来,按计划开展了各项工作,目前3名航天员状态良好,后续在轨飞行期间还将进行一次出舱活动。

>>揭秘<<

核心舱机械臂 天地通信“天路”

——多项技术突破为出舱活动保驾护航

据新华社北京7月4日电 7月4日,经过约7小时的出舱活动,神舟十二号航天员乘组圆满完成出舱活动期间全部既定任务。记者从航天科技集团五院获悉,我国在核心舱机械臂、舱外维修与辅助工具、天地通信系统等领域取得一系列技术突破,为出舱活动顺利实施提供了有力保障。

此次出舱活动首次检验了航天员与机械臂协同工作的能力。空间站核心舱机械臂最多能承载25吨的重量,其肩部设置了3个关节、肘部设置了1个关节、腕部设置了3个关节,每个关节对应1个自由度,具有七自由度的活动能力。通过各个关节的旋转,空间站核心舱机械臂能够实现自身前后左右任意角度与位置的抓取和操作。

同时,舱外维修与辅助工具可以协助航天员有效克服航天服手套充压后操作不便、单手操作难度大等诸多挑战。其中,舱外电动工具可以适应舱外复杂的真空和高低温环境,具有定力矩拧紧、拧松的工作模式;舱外通用把手可以安装到维修设备上,用于航天员在轨维修时进行待维修设备的转移及防漂……

另外,开展出舱活动,与地面建立高速及时的通信联系至关重要。航天科技集团五院研制的第三代中继终端产品,通过与中继卫星天链一号和天链二号建立中继链路,实现中继通信,确保航天员与地面通信的实时畅通,好比在太空中搭建了地面与中继卫星、中继卫星与航天员之间的“天路”。

>>科普<<

面临失重、低气压和气温不稳定以及强辐射等诸多挑战

航天员为何要进行出舱活动?

据新华社北京7月4日电 据中国载人航天工程办公室消息,北京时间4日14时57分,经过约7小时的出舱活动,神舟十二号航天员乘组密切协同,圆满完成出舱活动期间全部既定任务,航天员刘伯明、汤洪波安全返回天和核心舱,标志着中国空间站阶段航天员首次出舱活动取得圆满成功。

航天员为何要出舱活动?出舱后通常要完成哪些任务?

出舱活动,又被称作太空行走,是指航天员或宇航员离开载人航天器乘员舱,只身进入太空的活动。由于太空环境恶劣,航天员要面临失重、低气压和气温不稳定以及强辐射等诸多挑战。

机器人或自动化技术通常是人类出舱活动的替代方案,但目前设计能执行预期任务之外或超出已知任务参数范围的机器人成本高,且技术尚不成熟,无法完全取代人类。而航天员的出舱活动效率较高,并且对意外故障和突发事件做出响应的能力较强。正如建造摩天大楼需要建筑工人和起重机一样,出舱活动需要航天员和机器人共同完成舱外作业。

美国航天局认为,宇航员在舱外维修卫星或其他航天器,可以避免将它们带回地球修理;在舱外开展科学实验,有助于科学家了解太空环境对不同事物的影响。宇航员还可以在舱外测试新设备。

在舱外作业中,航天员或宇航员主要开展卫星捕获和维修、更换电池、舱外维修、外部航天器组件的组装及连接等工作。

更多

往期报纸