文章内容

昔日贫困户变身致富带头人

西海岸夯实产业基础,全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

□本报记者 王雪 本报通讯员 魏宗芹

今年以来,西海岸新区全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,夯实产业基础,提高脱贫成色,在乡村振兴跑道上跑出“加速度”。

在同样的跑道上,新区有一批实现稳定脱贫的人,靠自强奋斗创造美好新生活的同时,还积极激发农村低收入人口发展致富的内生动力,由曾经的贫困户变身成致富带头人。海青镇的刘洪臻便是其中之一。

脱贫政策帮扶下 生活有了大起色

2014年,刘洪臻因妻子患病以及儿子上大学每年有近两万元的花费,被精准识别为建档立卡贫困户。

“那时日子难过,媳妇还需要照顾,我连外出打工都做不到。”刘洪臻回忆说,政府先后为他家申请了医疗、教育、低保、住房改造等救助。在多项政策的帮扶下,2016年,刘洪臻的家庭人均收入由最初的不足2500元涨到6000元,实现稳定脱贫。他的儿子还在教育政策保障下完成了本科学业,破旧的老屋也被翻建成大瓦房。“真是雪中送炭!”刘洪臻感慨道。

据了解,在被确定为建档立卡贫困户之初,要强的刘洪臻总觉得低人一等。“在乡亲邻里间抬不起头来。”刘洪臻说,经过村干部多次耐心开导,他慢慢转变了观念,开始意识到当贫困户不可怕也不丢人。“丢人的是只会‘等靠要’,可怕的是被贫困打倒。”刘洪臻笑着说。

2019年,在村干部和帮扶干部的帮助指导下,刘洪臻尝试买了几十只琅琊鸡苗。从此,他每天凌晨5时起床,做完饭、安顿好妻子后,就出门到树林里喂鸡,后来慢慢扩大规模办起了散养鸡场。两年的时间,刘洪臻的养鸡规模从最初的几十只发展到3000多只,成了周边小有名气的养殖专业户,家中也逐渐有了积蓄。“家里有了经济来源,媳妇的病情得到控制,孩子也顺利毕业,俺们一家人又燃起了对生活的希望。”刘洪臻感恩地说。

开启农家炒鸡店 带动乡邻同致富

“靠政策脱了贫,但不能靠政策一辈子,发展致富要靠自己。”望着养殖场里的鸡群,刘洪臻时时刻刻都在想法子创收、增收。

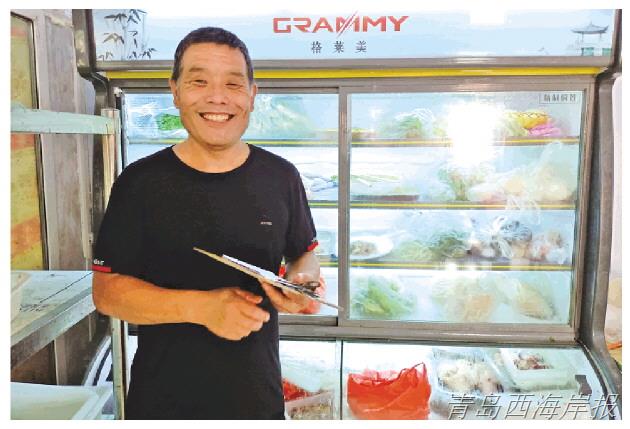

2021年初,乘着乡村振兴的东风,结合自家情况,刘洪臻开始筹划开一家炒鸡店。经过与哥哥商量,他把哥哥的老旧闲置院落进行了改造,并设置了5个单间、4张厅桌。如今,“洪臻炒鸡店”已开业三月有余,每天的客流量达到50人左右,刘洪臻每月的家庭收入也升至1.5万元左右。

“我虽然没有文化,但也懂得‘吃水不忘挖井人’的道理。没有党和政府的帮扶,我们一家不知道要到什么时候才能过上好日子。这份恩情,我们会一直记得。得到别人帮助,要懂得感恩,并力所能及地再去帮助其他人。”刘洪臻说。当了解到本村的一名厨师因为年龄等原因回村后不能再外出务工时,刘洪臻主动联系他到“洪臻炒鸡店”掌勺。这样既给村民提供了就业岗位,增加了对方的收入,又解决了炒鸡店的厨师空缺问题。

刘洪臻还把自己精心积累的养鸡技术向更多村民推广,把致富的门路带给同样渴望改变命运的乡亲,把农家“小庭院”建成了致富增收的“小产业”,吸纳身边闲散劳动力一同致富。

特色产业促发展 乡村振兴大步走

脱贫摘帽不是终点,而是新生活的起点。在西海岸,像刘洪臻这样积极致富,并带动周边群众一同致富的人还有很多,新区也一直将发展产业作为巩固脱贫成果,衔接乡村振兴的根本之策。

“我们始终坚持先行先试、一体推进的工作理念,挖掘资源禀赋做大特色产业,搞好园区配套做强优势产业,完善基础设施提升短板。”区乡村振兴局副局长曲勇介绍。

据了解,2016年以来,新区积极探索推进一体化的政策、措施、规划,探索实施“扶贫龙头企业+”举措,合作实施蔬菜水果种植加工、高铁配餐等产业扶贫项目,每年获得稳定扶贫收益的同时,充分带动了周边农产品生产基地的发展,年可消化农产品原料3万吨,直、间接提供就业岗位超过1000个;创新实施“园村一体化”新模式,青岛荟泽农业将六汪镇朱家沟村215亩土地进行流转,建立了园区建设与村庄发展一体推进的强村富民长效机制。

2016-2020年,新区投入各级扶贫专项资金2.55亿元,累计实施产业扶贫项目191个。截至2020年12月底,西海岸新区产业扶贫项目累计收益5800余万元。“2020年起,西海岸新区每年获得产业项目收益超过1800万元,用于巩固拓展脱贫攻坚成果,已建立了可持续稳定脱贫长效机制。”曲勇表示,新区将以乡村振兴助推经济社会发展,继续巩固和保障脱贫成果。

今年以来,西海岸新区全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,夯实产业基础,提高脱贫成色,在乡村振兴跑道上跑出“加速度”。

在同样的跑道上,新区有一批实现稳定脱贫的人,靠自强奋斗创造美好新生活的同时,还积极激发农村低收入人口发展致富的内生动力,由曾经的贫困户变身成致富带头人。海青镇的刘洪臻便是其中之一。

脱贫政策帮扶下 生活有了大起色

2014年,刘洪臻因妻子患病以及儿子上大学每年有近两万元的花费,被精准识别为建档立卡贫困户。

“那时日子难过,媳妇还需要照顾,我连外出打工都做不到。”刘洪臻回忆说,政府先后为他家申请了医疗、教育、低保、住房改造等救助。在多项政策的帮扶下,2016年,刘洪臻的家庭人均收入由最初的不足2500元涨到6000元,实现稳定脱贫。他的儿子还在教育政策保障下完成了本科学业,破旧的老屋也被翻建成大瓦房。“真是雪中送炭!”刘洪臻感慨道。

据了解,在被确定为建档立卡贫困户之初,要强的刘洪臻总觉得低人一等。“在乡亲邻里间抬不起头来。”刘洪臻说,经过村干部多次耐心开导,他慢慢转变了观念,开始意识到当贫困户不可怕也不丢人。“丢人的是只会‘等靠要’,可怕的是被贫困打倒。”刘洪臻笑着说。

2019年,在村干部和帮扶干部的帮助指导下,刘洪臻尝试买了几十只琅琊鸡苗。从此,他每天凌晨5时起床,做完饭、安顿好妻子后,就出门到树林里喂鸡,后来慢慢扩大规模办起了散养鸡场。两年的时间,刘洪臻的养鸡规模从最初的几十只发展到3000多只,成了周边小有名气的养殖专业户,家中也逐渐有了积蓄。“家里有了经济来源,媳妇的病情得到控制,孩子也顺利毕业,俺们一家人又燃起了对生活的希望。”刘洪臻感恩地说。

开启农家炒鸡店 带动乡邻同致富

“靠政策脱了贫,但不能靠政策一辈子,发展致富要靠自己。”望着养殖场里的鸡群,刘洪臻时时刻刻都在想法子创收、增收。

2021年初,乘着乡村振兴的东风,结合自家情况,刘洪臻开始筹划开一家炒鸡店。经过与哥哥商量,他把哥哥的老旧闲置院落进行了改造,并设置了5个单间、4张厅桌。如今,“洪臻炒鸡店”已开业三月有余,每天的客流量达到50人左右,刘洪臻每月的家庭收入也升至1.5万元左右。

“我虽然没有文化,但也懂得‘吃水不忘挖井人’的道理。没有党和政府的帮扶,我们一家不知道要到什么时候才能过上好日子。这份恩情,我们会一直记得。得到别人帮助,要懂得感恩,并力所能及地再去帮助其他人。”刘洪臻说。当了解到本村的一名厨师因为年龄等原因回村后不能再外出务工时,刘洪臻主动联系他到“洪臻炒鸡店”掌勺。这样既给村民提供了就业岗位,增加了对方的收入,又解决了炒鸡店的厨师空缺问题。

刘洪臻还把自己精心积累的养鸡技术向更多村民推广,把致富的门路带给同样渴望改变命运的乡亲,把农家“小庭院”建成了致富增收的“小产业”,吸纳身边闲散劳动力一同致富。

特色产业促发展 乡村振兴大步走

脱贫摘帽不是终点,而是新生活的起点。在西海岸,像刘洪臻这样积极致富,并带动周边群众一同致富的人还有很多,新区也一直将发展产业作为巩固脱贫成果,衔接乡村振兴的根本之策。

“我们始终坚持先行先试、一体推进的工作理念,挖掘资源禀赋做大特色产业,搞好园区配套做强优势产业,完善基础设施提升短板。”区乡村振兴局副局长曲勇介绍。

据了解,2016年以来,新区积极探索推进一体化的政策、措施、规划,探索实施“扶贫龙头企业+”举措,合作实施蔬菜水果种植加工、高铁配餐等产业扶贫项目,每年获得稳定扶贫收益的同时,充分带动了周边农产品生产基地的发展,年可消化农产品原料3万吨,直、间接提供就业岗位超过1000个;创新实施“园村一体化”新模式,青岛荟泽农业将六汪镇朱家沟村215亩土地进行流转,建立了园区建设与村庄发展一体推进的强村富民长效机制。

2016-2020年,新区投入各级扶贫专项资金2.55亿元,累计实施产业扶贫项目191个。截至2020年12月底,西海岸新区产业扶贫项目累计收益5800余万元。“2020年起,西海岸新区每年获得产业项目收益超过1800万元,用于巩固拓展脱贫攻坚成果,已建立了可持续稳定脱贫长效机制。”曲勇表示,新区将以乡村振兴助推经济社会发展,继续巩固和保障脱贫成果。

更多

往期报纸