文章内容

西海岸琅琊渊源及地望

开栏的话

青岛西海岸依山傍海,自然风光壮丽磅礴,历史文化悠久灿烂。这里古属东夷,早在龙山文化时期,西海岸先民就开始探索海洋文明,奏响了远古海洋崇拜的乐章。这里是古代海上丝绸之路东北亚航线的起点之一,是南北海运的重要通道,历来为战略要地。千古名胜琅琊古台,令秦始皇等无数帝王将相、文人墨客慕名而至,流连忘返;大珠山脚下的驻马浦古港见证了唐宋时期中日韩之间的经济文化交流;蜿蜒百里的齐长城、巍峨的灵山古卫书写了西海岸的要塞地位……独特的地理环境、人文火种,让这里积淀了独具特色的地域文化,在中华民族绵延悠长的历史画卷中绽放光彩。为进一步传承地方文脉,增强文化自信,本报联合西海岸新区地方史志研究中心今起开设“史话西海岸”专栏,系统展现西海岸的历史变迁和厚重文化底蕴,让读者深刻了解这片古老土地文明之光的悠远。敬请垂注。

西海岸琅琊渊源及地望

琅琊,许多古籍中记为“琅邪”,这里历史积淀深厚,文化源远流长。琅琊地区是东夷文化的重要源头。西周初期,姜太公封于齐国,作八神祭祀,琅琊台成为四时主的祭祀地。春秋战国以来,琅琊一直是山东东南沿海的重镇,被誉为“齐东境上邑”,齐桓公、齐景公曾到此巡游。公元前468年,越王勾践灭吴之后,为发展势力图霸中原,迁都琅琊。

公元前221年,秦始皇兼并六国,统一天下,在全国设三十六郡,琅琊郡为其一,成为当地政治、经济、军事、文化的中心。特别是秦始皇、汉武帝数次东巡琅琊,徐福由此东渡日本,使这片土地增添了神圣的、神秘的光环,成为社会名人和文人墨客云集之处、文化艺术繁荣之地。

琅琊地望

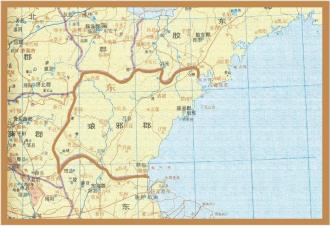

琅琊,或作琅邪、琅玡、瑯琊、琅耶,《孟子》《管子》《山海经》《史记》《汉书》《后汉书》等古籍都作“琅邪”,可知琅邪为正字。古书提及“琅邪”的地方很多,一般用于山名、台名、地名及行政区划的名称。无论山、台、地或者行政区划名称,都起源于如今的青岛西海岸新区。

“琅邪”最早为山名。《山海经·海内东经》记载:“琅邪台在勃海间,琅邪之东。”东晋学者郭璞注:“琅邪临海边,有山嶕峣特起,状如高台。”《水经注·潍水》:“琅邪,山名也。”由此可知,这些史料里面所说的“琅邪”是指今西海岸新区琅琊镇境内,坐落于黄海之滨的琅琊台所在的山。

至于行政区划名称的“琅邪”,则又有邑、都、县、郡、国的不同,其治所最早位于今西海岸新区境内,以后屡有变迁。从现有史料看,最早提到琅邪者为齐桓公与齐景公。

《管子·戒》记载,(齐)桓公将东游,问于管仲曰:“我游犹轴转斛,南至琅邪……”

《孟子·梁惠王下》载,昔者齐景公问于晏子曰:“吾欲观于转附,朝儛,遵海而南,放于琅邪。吾何修,而可以比于先王观也?”

桓公、景公所巡游的是琅琊山,春秋时齐国已在琅琊山下置邑,称“琅邪邑”。东汉赵岐注《孟子》说:“琅邪,齐东境上邑也。”朱熹《孟子集注》亦云:“琅邪,齐东南境上邑名。”琅琊邑位于琅琊台西北十里,即今天的夏河城。此后,越王勾践徙都琅琊,其都址也在这里。秦并六国,设琅琊郡,并改齐国的琅琊邑为琅琊县,其郡、县治所都在琅琊。汉初,琅琊属齐。高帝吕后七年(前181年),封营陵侯刘泽为琅琊王,以琅琊为国都。文帝元年(前179年)徙刘泽为燕王,而复以琅琊归齐。至文帝三年(前177年),复琅琊郡名,仍以琅琊为治所。宣帝本始四年(前70年),琅琊地震,郡治迁东武,《汉书·地理志》所记琅琊51县,琅琊县的建制还存在,治所仍在琅琊。新莽天凤元年(14年)曾改琅琊郡为填夷。东汉光武帝建武十五年(39年)先封皇子刘京为琅琊公,建武十七年(41年)又封刘京为琅琊王,其国都由东武而改为莒(今山东莒县),章帝建初五年(80年)又由莒迁开阳(今临沂市北)。琅琊国前后共传七世,直至建安二十一年(216年)“曹操杀琅邪王熙(刘京的七世孙),国除”,前后共延续175年,其国都也都在开阳。

魏文帝初年(220年),琅琊复郡。晋武帝立(265年),封司马懿第9子司马伦为琅琊王。咸宁三年(277年)改封司马伦为赵王,封东莞王司马伷为琅琊王,治所仍在开阳,并以东莞郡益其国。伷传子觐,觐传子睿,是为东晋元帝。北魏时琅琊郡治移至即丘(今临沂市东南),隋废。唐代曾一度置琅琊郡,属沂州,辖五县,但琅琊县也不在其中,而属高密郡。再后,琅琊作为郡被取消。琅琊县,则时废时置。晋武帝太康十年(289年),琅琊县裁入东武县,隋文帝开皇十六年(596年),于琅琊旧县置丰泉县,属高密郡;隋炀帝大业三年(607年),复改丰泉县为琅琊县。唐高祖武德五年(622年),又裁琅琊县入诸城县。此后,琅琊县也不复存在了。明洪武年间,为加强海防,曾在琅琊设立夏河寨备御前千户所,属灵山卫;灵山卫百户管成又在琅琊故址建夏河城。清雍正十三年(1735年),夏河寨备御前千户所裁撤。1944年成立藏马县,琅琊划入。1956年琅琊随藏马县并入胶南县。现在为青岛西海岸新区琅琊镇人民政府所在地。

琅琊字形考

琅琊作为一个地名,有悠久的历史,《史记》《越绝书》《汉书》等都有记载。究竟这个地名起源于何时,没有确凿的史料支持,但至少在春秋以前就存在了。根据《尚书》记载,尧帝时代就在琅琊台祭春。当时的字形为“琅邪”,而且至少保持了一千年,魏晋以前的所有史书上均用这个词。

琅邪之“琅”即琅轩。《说文》:“琅,琅玕似珠者。”《孔传》:“琅玕,石而似珠。”亦即似珠之石。古人常称石之美者曰珠。又据文献记载,琅玕多为青色,“明莹若珠之色,而状森植”,“状如笋,质似玉”,因此也被称为青琅玕或青珠。而琅玕丛生又可谓之“珠树”或“珠玕之树”,《列子》(卷五)中就记载蓬莱之山“珠玕之树皆丛生”。琅琊与蓬莱同处齐鲁,又皆濒海,其珠玕丛生的景象自是可能的。今观琅琊之山,确是青色森然,奇峰嵯峨,怪石嶙峋,阳光照耀之下,明莹若琅玕美玉。

琅邪之“邪”,一种观点认为本作“牙”,而牙有齿形交错之意思。琅邪本作“琅牙”,是说山上琅玕石高低不平,呈锯齿形分布,后人傅合郡名,又加“邑”旁,遂成“邪”。今之右耳旁,金文均作“邑”。所谓琅邪山,实指山质地为美石,颜色青碧,而山形嵯峨奇特。另一种观点认为“琅”代表美丽、漂亮,而“邪”是语气词,用来强调和加重前词的分量,就像今天常用的“啊”“哇”这些叹词。关于“琅邪”地名的来历有一个传说:姜太公帮助武王灭纣后,来到琅琊山,被海天一色的美景迷住了,脱口说了一句“琅邪!”意思是:“美丽漂亮啊!”还把季节神四时主封在这里,于是就有了“琅邪”这个地名。当然这只是传说,虽无根据也是一种美好的猜测。

这个时期的“琅邪”只有一个字形,“琊”字还没出现。汉代以后,特别是魏晋时期,“琅邪”的字形发生了很大变化。从流传下来的碑帖、印章、书籍、字画等文物上看,至少有“琅邪”“琅琊”“琅耶”三种字形同时存在。

汉代碑文中既有琅邪,又有琅琊。清代文字学大师段玉裁认为,琅琊系汉代民间俗字。有观点认为,东晋时期“永嘉南渡”侨置琅邪郡,后在句容(今天的江苏境内)置为实土,称“南琅邪”。南琅邪为了区别北琅邪,故改为琅琊。还有一种说法,东晋第一个皇帝元帝司马睿原先就是琅邪王,登上皇位后为了纪念他原来的身份,所以就把“邪”字加了王字旁,便成了“琅琊”。开始“琅琊”只在南方使用,后来南北琅琊都使用了该字形。无论何种观点准确,“琅琊”取代了“琅邪”沿用到了现在,这一点是没有疑问的。

(节选自《青岛西海岸历史文化概览》)

青岛西海岸依山傍海,自然风光壮丽磅礴,历史文化悠久灿烂。这里古属东夷,早在龙山文化时期,西海岸先民就开始探索海洋文明,奏响了远古海洋崇拜的乐章。这里是古代海上丝绸之路东北亚航线的起点之一,是南北海运的重要通道,历来为战略要地。千古名胜琅琊古台,令秦始皇等无数帝王将相、文人墨客慕名而至,流连忘返;大珠山脚下的驻马浦古港见证了唐宋时期中日韩之间的经济文化交流;蜿蜒百里的齐长城、巍峨的灵山古卫书写了西海岸的要塞地位……独特的地理环境、人文火种,让这里积淀了独具特色的地域文化,在中华民族绵延悠长的历史画卷中绽放光彩。为进一步传承地方文脉,增强文化自信,本报联合西海岸新区地方史志研究中心今起开设“史话西海岸”专栏,系统展现西海岸的历史变迁和厚重文化底蕴,让读者深刻了解这片古老土地文明之光的悠远。敬请垂注。

西海岸琅琊渊源及地望

琅琊,许多古籍中记为“琅邪”,这里历史积淀深厚,文化源远流长。琅琊地区是东夷文化的重要源头。西周初期,姜太公封于齐国,作八神祭祀,琅琊台成为四时主的祭祀地。春秋战国以来,琅琊一直是山东东南沿海的重镇,被誉为“齐东境上邑”,齐桓公、齐景公曾到此巡游。公元前468年,越王勾践灭吴之后,为发展势力图霸中原,迁都琅琊。

公元前221年,秦始皇兼并六国,统一天下,在全国设三十六郡,琅琊郡为其一,成为当地政治、经济、军事、文化的中心。特别是秦始皇、汉武帝数次东巡琅琊,徐福由此东渡日本,使这片土地增添了神圣的、神秘的光环,成为社会名人和文人墨客云集之处、文化艺术繁荣之地。

琅琊地望

琅琊,或作琅邪、琅玡、瑯琊、琅耶,《孟子》《管子》《山海经》《史记》《汉书》《后汉书》等古籍都作“琅邪”,可知琅邪为正字。古书提及“琅邪”的地方很多,一般用于山名、台名、地名及行政区划的名称。无论山、台、地或者行政区划名称,都起源于如今的青岛西海岸新区。

“琅邪”最早为山名。《山海经·海内东经》记载:“琅邪台在勃海间,琅邪之东。”东晋学者郭璞注:“琅邪临海边,有山嶕峣特起,状如高台。”《水经注·潍水》:“琅邪,山名也。”由此可知,这些史料里面所说的“琅邪”是指今西海岸新区琅琊镇境内,坐落于黄海之滨的琅琊台所在的山。

至于行政区划名称的“琅邪”,则又有邑、都、县、郡、国的不同,其治所最早位于今西海岸新区境内,以后屡有变迁。从现有史料看,最早提到琅邪者为齐桓公与齐景公。

《管子·戒》记载,(齐)桓公将东游,问于管仲曰:“我游犹轴转斛,南至琅邪……”

《孟子·梁惠王下》载,昔者齐景公问于晏子曰:“吾欲观于转附,朝儛,遵海而南,放于琅邪。吾何修,而可以比于先王观也?”

桓公、景公所巡游的是琅琊山,春秋时齐国已在琅琊山下置邑,称“琅邪邑”。东汉赵岐注《孟子》说:“琅邪,齐东境上邑也。”朱熹《孟子集注》亦云:“琅邪,齐东南境上邑名。”琅琊邑位于琅琊台西北十里,即今天的夏河城。此后,越王勾践徙都琅琊,其都址也在这里。秦并六国,设琅琊郡,并改齐国的琅琊邑为琅琊县,其郡、县治所都在琅琊。汉初,琅琊属齐。高帝吕后七年(前181年),封营陵侯刘泽为琅琊王,以琅琊为国都。文帝元年(前179年)徙刘泽为燕王,而复以琅琊归齐。至文帝三年(前177年),复琅琊郡名,仍以琅琊为治所。宣帝本始四年(前70年),琅琊地震,郡治迁东武,《汉书·地理志》所记琅琊51县,琅琊县的建制还存在,治所仍在琅琊。新莽天凤元年(14年)曾改琅琊郡为填夷。东汉光武帝建武十五年(39年)先封皇子刘京为琅琊公,建武十七年(41年)又封刘京为琅琊王,其国都由东武而改为莒(今山东莒县),章帝建初五年(80年)又由莒迁开阳(今临沂市北)。琅琊国前后共传七世,直至建安二十一年(216年)“曹操杀琅邪王熙(刘京的七世孙),国除”,前后共延续175年,其国都也都在开阳。

魏文帝初年(220年),琅琊复郡。晋武帝立(265年),封司马懿第9子司马伦为琅琊王。咸宁三年(277年)改封司马伦为赵王,封东莞王司马伷为琅琊王,治所仍在开阳,并以东莞郡益其国。伷传子觐,觐传子睿,是为东晋元帝。北魏时琅琊郡治移至即丘(今临沂市东南),隋废。唐代曾一度置琅琊郡,属沂州,辖五县,但琅琊县也不在其中,而属高密郡。再后,琅琊作为郡被取消。琅琊县,则时废时置。晋武帝太康十年(289年),琅琊县裁入东武县,隋文帝开皇十六年(596年),于琅琊旧县置丰泉县,属高密郡;隋炀帝大业三年(607年),复改丰泉县为琅琊县。唐高祖武德五年(622年),又裁琅琊县入诸城县。此后,琅琊县也不复存在了。明洪武年间,为加强海防,曾在琅琊设立夏河寨备御前千户所,属灵山卫;灵山卫百户管成又在琅琊故址建夏河城。清雍正十三年(1735年),夏河寨备御前千户所裁撤。1944年成立藏马县,琅琊划入。1956年琅琊随藏马县并入胶南县。现在为青岛西海岸新区琅琊镇人民政府所在地。

琅琊字形考

琅琊作为一个地名,有悠久的历史,《史记》《越绝书》《汉书》等都有记载。究竟这个地名起源于何时,没有确凿的史料支持,但至少在春秋以前就存在了。根据《尚书》记载,尧帝时代就在琅琊台祭春。当时的字形为“琅邪”,而且至少保持了一千年,魏晋以前的所有史书上均用这个词。

琅邪之“琅”即琅轩。《说文》:“琅,琅玕似珠者。”《孔传》:“琅玕,石而似珠。”亦即似珠之石。古人常称石之美者曰珠。又据文献记载,琅玕多为青色,“明莹若珠之色,而状森植”,“状如笋,质似玉”,因此也被称为青琅玕或青珠。而琅玕丛生又可谓之“珠树”或“珠玕之树”,《列子》(卷五)中就记载蓬莱之山“珠玕之树皆丛生”。琅琊与蓬莱同处齐鲁,又皆濒海,其珠玕丛生的景象自是可能的。今观琅琊之山,确是青色森然,奇峰嵯峨,怪石嶙峋,阳光照耀之下,明莹若琅玕美玉。

琅邪之“邪”,一种观点认为本作“牙”,而牙有齿形交错之意思。琅邪本作“琅牙”,是说山上琅玕石高低不平,呈锯齿形分布,后人傅合郡名,又加“邑”旁,遂成“邪”。今之右耳旁,金文均作“邑”。所谓琅邪山,实指山质地为美石,颜色青碧,而山形嵯峨奇特。另一种观点认为“琅”代表美丽、漂亮,而“邪”是语气词,用来强调和加重前词的分量,就像今天常用的“啊”“哇”这些叹词。关于“琅邪”地名的来历有一个传说:姜太公帮助武王灭纣后,来到琅琊山,被海天一色的美景迷住了,脱口说了一句“琅邪!”意思是:“美丽漂亮啊!”还把季节神四时主封在这里,于是就有了“琅邪”这个地名。当然这只是传说,虽无根据也是一种美好的猜测。

这个时期的“琅邪”只有一个字形,“琊”字还没出现。汉代以后,特别是魏晋时期,“琅邪”的字形发生了很大变化。从流传下来的碑帖、印章、书籍、字画等文物上看,至少有“琅邪”“琅琊”“琅耶”三种字形同时存在。

汉代碑文中既有琅邪,又有琅琊。清代文字学大师段玉裁认为,琅琊系汉代民间俗字。有观点认为,东晋时期“永嘉南渡”侨置琅邪郡,后在句容(今天的江苏境内)置为实土,称“南琅邪”。南琅邪为了区别北琅邪,故改为琅琊。还有一种说法,东晋第一个皇帝元帝司马睿原先就是琅邪王,登上皇位后为了纪念他原来的身份,所以就把“邪”字加了王字旁,便成了“琅琊”。开始“琅琊”只在南方使用,后来南北琅琊都使用了该字形。无论何种观点准确,“琅琊”取代了“琅邪”沿用到了现在,这一点是没有疑问的。

(节选自《青岛西海岸历史文化概览》)

更多 往期报纸