文章内容

大村镇探索“三引三变”强“三链”路径,推动25个特色项目落地生根,带动村民就业增收

书记亮“项”兴产富民

□本报记者 梁玉鹏

理务关村的面包糠生产中心里,金黄的成品正装箱发往日韩;红旗村的黄粉虫养殖大棚内迎来丰收,这些“软黄金”将变身高蛋白产品;浓香山村的直播间里,“木耳书记”王本顺正对着镜头卖力地推销……这一幕幕生动场景,正是大村镇“书记亮‘项’行动”结出的硕果。

今年以来,大村镇按照“落地一个项目、带动一村经济、锻炼一批干部、致富一方群众”的工作思路,持续开展“书记亮‘项’行动”,探索“三引三变”强“三链”路径,通过思想引航、组织引导、书记引路激活发展源动力,以闲置资源变废为宝、产业链条变短为长、主体联动变看为干破解发展路径依赖,促进治理链升级完善、人才链培育壮大、利益链拧紧织密。通过党建赋能激活发展动能,大村镇已推动25个特色项目落地生根,流转土地2000余亩,盘活闲置房屋20余处,预计带动村集体增收600余万元,提供就业岗位800余个。

党建领航强根基

书记抓项目,发展活力足

“以前村民们种的地瓜不仅卖不上价,还愁没有销路。现在不一样了,村里的粉条加工厂敞开收购,村民心里踏实多了。”封家小庄村党委书记毕公林说,两年前,他牵头打造的粉条加工项目,已带动村集体实现年增收15万元,为了进一步扩大带动效应,今年他推进筹建地瓜收购站,不仅能为粉条加工厂提供充足的原材料,而且让周边农户的地瓜有了稳定的销路。

大村镇打破以往自然村之间“各自为战”的工作模式,除定期召开集中办公会议安排部署重点工作外,还建立起“书记话发展”会议制度,每月召开一次,邀请新村党委书记、自然村党支部书记、辖区致富能手等,围绕乡村振兴、产业发展、民生保障等领域,说问题、谈想法、提建议、谋措施,让村干部从“被动听部署”转向“主动钻业务”。

组织引导构筑起发展的“四梁八柱”。镇党委成立评审帮促委员会,对每个项目开展“专题座谈+现场调研”双重研判,从土地合规问题到市场前景层层把关。理务关村党委书记刘付华引进面包糠生产中心项目时,镇里联合自然资源、乡村规建、生态环境等部门多次上门,指导其将旧厂房改造为标准化车间,仅用2个月就完成了从立项到投产的全流程,较常规推进流程缩短3个月。这种“村庄点单、专班推单、党委派单、部门接单”的服务模式,已帮助10多个项目解决用地、环评等难题30余项。

书记引路让资源活了起来。对于西南庄村党委书记丁连国而言,如何用好现有资源,带动村中妇女、老年人增收,是他一直思考的问题。因此,在他的推动下,西南庄村打造“馒有爱”面食文化研究院项目,聚力做好养生面食等特色产品研发生产、特色研学、技能培训、直播带货等活动。该项目积极组织妇女、老人、返乡青年参加培训,每年可带动20余名村民实现家门口就业。该项目紧挨“金扁担”联农共富直播院落,同步利用直播电商流量溢出效应,做好联农带农。

盘活资源促增收

项目扩规模,村民腰包鼓

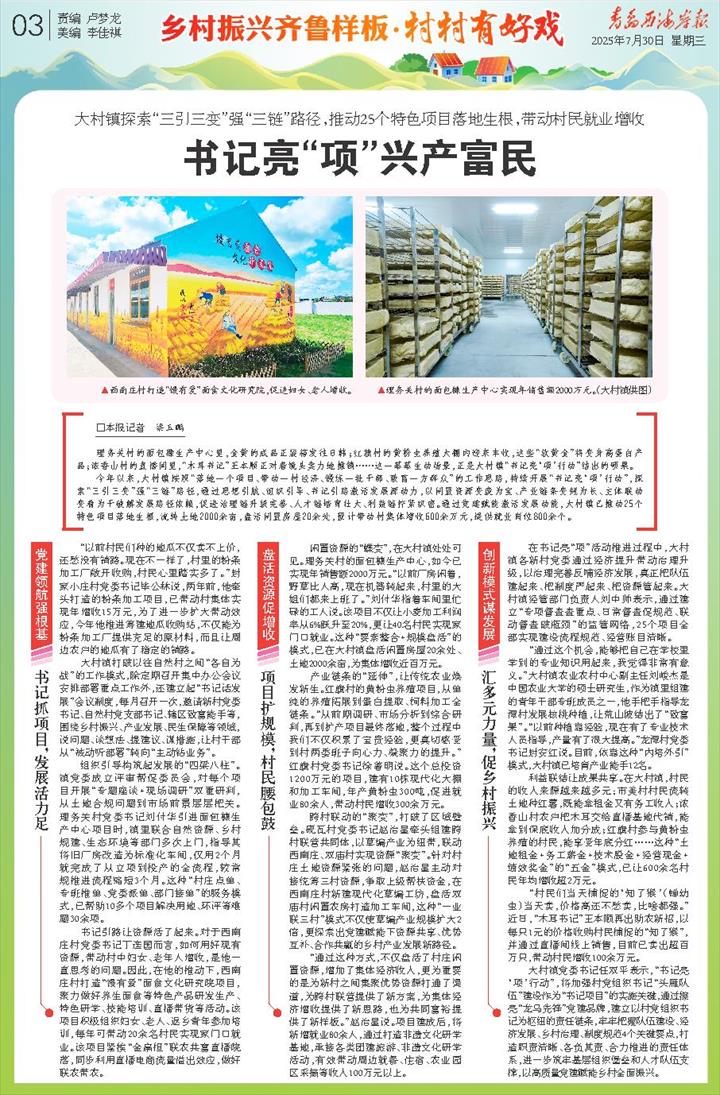

闲置资源的“蝶变”,在大村镇处处可见。理务关村的面包糠生产中心,如今已实现年销售额2000万元。“以前厂房闲着,野草比人高,现在机器转起来,村里的大姐们都来上班了。”刘付华指着车间里忙碌的工人说。该项目不仅让小麦加工利润率从6%跃升至20%,更让40名村民实现家门口就业。这种“要素整合+规模盘活”的模式,已在大村镇盘活闲置房屋20余处、土地2000余亩,为集体增收近百万元。

产业链条的“延伸”,让传统农业焕发新生。红旗村的黄粉虫养殖项目,从单纯的养殖拓展到蛋白提取、饲料加工全链条。“从前期调研、市场分析到综合研判,再到扩产项目最终落地,整个过程中我们不仅积累了宝贵经验,更真切感受到村两委班子向心力、凝聚力的提升。”红旗村党委书记徐著明说。这个总投资1200万元的项目,建有10栋现代化大棚和加工车间,年产黄粉虫300吨,促进就业80余人,带动村民增收300余万元。

跨村联动的“聚变”,打破了区域壁垒。砚瓦村党委书记赵治星牵头组建跨村联营共同体,以草编产业为纽带,联动西南庄、双庙村实现资源“聚变”。针对村庄土地资源紧张的问题,赵治星主动对接统筹三村资源,争取上级帮扶资金,在西南庄村新建现代化草编工坊,盘活双庙村闲置农房打造加工车间,这种“一业联三村”模式不仅使草编产业规模扩大2倍,更探索出党建赋能下资源共享、优势互补、合作共赢的乡村产业发展新路径。

“通过这种方式,不仅盘活了村庄闲置资源,增加了集体经济收入,更为重要的是为新村之间集聚优势资源打通了渠道,为跨村联营提供了新方案,为集体经济增收提供了新思路,也为共同富裕提供了新样板。”赵治星说。项目建成后,将新增就业80余人,通过打造非遗文化研学基地,承接各类团建旅游、非遗文化研学活动,有效带动周边就餐、住宿、农业园区采摘等收入100万元以上。

创新模式谋发展

汇多元力量,促乡村振兴

在书记亮“项”活动推进过程中,大村镇各新村党委通过经济提升带动治理升级,以治理完善反哺经济发展,真正把队伍建起来、把制度严起来、把资源管起来。大村镇经管部门负责人刘中帅表示,通过建立“专项督查查重点、日常督查促规范、联动督查破瓶颈”的监管网络,25个项目全部实现建设流程规范、经营账目清晰。

“通过这个机会,能够把自己在学校里学到的专业知识用起来,我觉得非常有意义。”大村镇农业农村中心副主任刘峻杰是中国农业大学的硕士研究生,作为镇里组建的青年干部专班成员之一,他手把手指导龙潭村发展核桃种植,让荒山坡结出了“致富果”。“以前种植靠经验,现在有了专业技术人员指导,产量有了很大提高。”龙潭村党委书记封安红说。目前,依靠这种“内培外引”模式,大村镇已培育产业能手12名。

利益联结让成果共享。在大村镇,村民的收入来源越来越多元:市美村村民流转土地种红薯,既能拿租金又有务工收入;浓香山村农户把木耳交给直播基地代销,能拿到保底收入加分成;红旗村参与黄粉虫养殖的村民,能享受年底分红……这种“土地租金+务工薪金+技术股金+经营现金+绩效奖金”的“五金”模式,已让600余名村民年均增收超2万元。

“村民们当天捕捉的‘知了猴’(蝉幼虫)当天卖,价格高还不愁卖,比啥都强。”近日,“木耳书记”王本顺再出助农新招,以每只1元的价格收购村民捕捉的“知了猴”,并通过直播间线上销售,目前已卖出超百万只,带动村民增收100余万元。

大村镇党委书记任双平表示,“书记亮‘项’行动”,将加强村党组织书记“头雁队伍”建设作为“书记项目”的实施关键,通过擦亮“龙马先锋”党建品牌,建立以村党组织书记为枢纽的责任链条,牢牢把握队伍建设、经济发展、乡村治理、制度规范4个关键要点,打造职责清晰、各负其责、合力推进的责任体系,进一步筑牢基层组织堡垒和人才队伍支撑,以高质量党建赋能乡村全面振兴。

理务关村的面包糠生产中心里,金黄的成品正装箱发往日韩;红旗村的黄粉虫养殖大棚内迎来丰收,这些“软黄金”将变身高蛋白产品;浓香山村的直播间里,“木耳书记”王本顺正对着镜头卖力地推销……这一幕幕生动场景,正是大村镇“书记亮‘项’行动”结出的硕果。

今年以来,大村镇按照“落地一个项目、带动一村经济、锻炼一批干部、致富一方群众”的工作思路,持续开展“书记亮‘项’行动”,探索“三引三变”强“三链”路径,通过思想引航、组织引导、书记引路激活发展源动力,以闲置资源变废为宝、产业链条变短为长、主体联动变看为干破解发展路径依赖,促进治理链升级完善、人才链培育壮大、利益链拧紧织密。通过党建赋能激活发展动能,大村镇已推动25个特色项目落地生根,流转土地2000余亩,盘活闲置房屋20余处,预计带动村集体增收600余万元,提供就业岗位800余个。

党建领航强根基

书记抓项目,发展活力足

“以前村民们种的地瓜不仅卖不上价,还愁没有销路。现在不一样了,村里的粉条加工厂敞开收购,村民心里踏实多了。”封家小庄村党委书记毕公林说,两年前,他牵头打造的粉条加工项目,已带动村集体实现年增收15万元,为了进一步扩大带动效应,今年他推进筹建地瓜收购站,不仅能为粉条加工厂提供充足的原材料,而且让周边农户的地瓜有了稳定的销路。

大村镇打破以往自然村之间“各自为战”的工作模式,除定期召开集中办公会议安排部署重点工作外,还建立起“书记话发展”会议制度,每月召开一次,邀请新村党委书记、自然村党支部书记、辖区致富能手等,围绕乡村振兴、产业发展、民生保障等领域,说问题、谈想法、提建议、谋措施,让村干部从“被动听部署”转向“主动钻业务”。

组织引导构筑起发展的“四梁八柱”。镇党委成立评审帮促委员会,对每个项目开展“专题座谈+现场调研”双重研判,从土地合规问题到市场前景层层把关。理务关村党委书记刘付华引进面包糠生产中心项目时,镇里联合自然资源、乡村规建、生态环境等部门多次上门,指导其将旧厂房改造为标准化车间,仅用2个月就完成了从立项到投产的全流程,较常规推进流程缩短3个月。这种“村庄点单、专班推单、党委派单、部门接单”的服务模式,已帮助10多个项目解决用地、环评等难题30余项。

书记引路让资源活了起来。对于西南庄村党委书记丁连国而言,如何用好现有资源,带动村中妇女、老年人增收,是他一直思考的问题。因此,在他的推动下,西南庄村打造“馒有爱”面食文化研究院项目,聚力做好养生面食等特色产品研发生产、特色研学、技能培训、直播带货等活动。该项目积极组织妇女、老人、返乡青年参加培训,每年可带动20余名村民实现家门口就业。该项目紧挨“金扁担”联农共富直播院落,同步利用直播电商流量溢出效应,做好联农带农。

盘活资源促增收

项目扩规模,村民腰包鼓

闲置资源的“蝶变”,在大村镇处处可见。理务关村的面包糠生产中心,如今已实现年销售额2000万元。“以前厂房闲着,野草比人高,现在机器转起来,村里的大姐们都来上班了。”刘付华指着车间里忙碌的工人说。该项目不仅让小麦加工利润率从6%跃升至20%,更让40名村民实现家门口就业。这种“要素整合+规模盘活”的模式,已在大村镇盘活闲置房屋20余处、土地2000余亩,为集体增收近百万元。

产业链条的“延伸”,让传统农业焕发新生。红旗村的黄粉虫养殖项目,从单纯的养殖拓展到蛋白提取、饲料加工全链条。“从前期调研、市场分析到综合研判,再到扩产项目最终落地,整个过程中我们不仅积累了宝贵经验,更真切感受到村两委班子向心力、凝聚力的提升。”红旗村党委书记徐著明说。这个总投资1200万元的项目,建有10栋现代化大棚和加工车间,年产黄粉虫300吨,促进就业80余人,带动村民增收300余万元。

跨村联动的“聚变”,打破了区域壁垒。砚瓦村党委书记赵治星牵头组建跨村联营共同体,以草编产业为纽带,联动西南庄、双庙村实现资源“聚变”。针对村庄土地资源紧张的问题,赵治星主动对接统筹三村资源,争取上级帮扶资金,在西南庄村新建现代化草编工坊,盘活双庙村闲置农房打造加工车间,这种“一业联三村”模式不仅使草编产业规模扩大2倍,更探索出党建赋能下资源共享、优势互补、合作共赢的乡村产业发展新路径。

“通过这种方式,不仅盘活了村庄闲置资源,增加了集体经济收入,更为重要的是为新村之间集聚优势资源打通了渠道,为跨村联营提供了新方案,为集体经济增收提供了新思路,也为共同富裕提供了新样板。”赵治星说。项目建成后,将新增就业80余人,通过打造非遗文化研学基地,承接各类团建旅游、非遗文化研学活动,有效带动周边就餐、住宿、农业园区采摘等收入100万元以上。

创新模式谋发展

汇多元力量,促乡村振兴

在书记亮“项”活动推进过程中,大村镇各新村党委通过经济提升带动治理升级,以治理完善反哺经济发展,真正把队伍建起来、把制度严起来、把资源管起来。大村镇经管部门负责人刘中帅表示,通过建立“专项督查查重点、日常督查促规范、联动督查破瓶颈”的监管网络,25个项目全部实现建设流程规范、经营账目清晰。

“通过这个机会,能够把自己在学校里学到的专业知识用起来,我觉得非常有意义。”大村镇农业农村中心副主任刘峻杰是中国农业大学的硕士研究生,作为镇里组建的青年干部专班成员之一,他手把手指导龙潭村发展核桃种植,让荒山坡结出了“致富果”。“以前种植靠经验,现在有了专业技术人员指导,产量有了很大提高。”龙潭村党委书记封安红说。目前,依靠这种“内培外引”模式,大村镇已培育产业能手12名。

利益联结让成果共享。在大村镇,村民的收入来源越来越多元:市美村村民流转土地种红薯,既能拿租金又有务工收入;浓香山村农户把木耳交给直播基地代销,能拿到保底收入加分成;红旗村参与黄粉虫养殖的村民,能享受年底分红……这种“土地租金+务工薪金+技术股金+经营现金+绩效奖金”的“五金”模式,已让600余名村民年均增收超2万元。

“村民们当天捕捉的‘知了猴’(蝉幼虫)当天卖,价格高还不愁卖,比啥都强。”近日,“木耳书记”王本顺再出助农新招,以每只1元的价格收购村民捕捉的“知了猴”,并通过直播间线上销售,目前已卖出超百万只,带动村民增收100余万元。

大村镇党委书记任双平表示,“书记亮‘项’行动”,将加强村党组织书记“头雁队伍”建设作为“书记项目”的实施关键,通过擦亮“龙马先锋”党建品牌,建立以村党组织书记为枢纽的责任链条,牢牢把握队伍建设、经济发展、乡村治理、制度规范4个关键要点,打造职责清晰、各负其责、合力推进的责任体系,进一步筑牢基层组织堡垒和人才队伍支撑,以高质量党建赋能乡村全面振兴。

更多 往期报纸