文章内容

一道硬菜酱棒骨

□ 崔启昌

比起世界其他地区,中国人对猪的感情自古以来就更深刻、更特殊。古书中经常提到“马、牛、羊、鸡、犬、豕”六畜,其中的“豕”指的就是猪。古代帝王祭祀社稷时用的太牢之礼,要求“牛、羊、豕”三牲齐备,猪自然必不可少。汉字中“家”的甲骨文字形中有一个“豕”,大意是饲养了猪,才能称得上“家”。中国古代商朝时期,人们食用猪肉已很常见。《诗经·大雅》中的《公刘》记载:“执豕于牢,酌之用匏,食之饮之,君之宗之。”叙述的就是庆祝仪式上吃猪肉、饮美酒的故事。

时代发展到当下,香喷喷的猪肉菜肴一直在众生的食谱中坚挺着。人们除了食其肉,还竭力啖其骨,将猪的利用率高到了极致。

敲骨吸髓这个词要是出现在二十世纪六七十年代,用其体现当时人们为弄一碗浮有油花的肉味菜肴而耗费的心神、显露的吃相,似乎有点不太够。何止是敲骨吸髓,猪骨头捶碎剁成猪骨泥,葱、姜、蒜、韭爆锅炒香,搁猪骨泥丸子翻炒至半熟,加水汆汤。捧碗解馋果腹至盘干盆净时,丁点猪骨碎渣都不剩!无奈,那时日子不济,闻个肉香难着呢!

我爷爷的老屋院子里早年有棵碗口粗的雪花梨树,树下有一盘水磨。水磨除了平常磨个豆糊,最大的用途是当石台。爷爷赶集捎猪骨头回来,或趁着年节攥着几个铜板去杀猪卖肉的富户家淘得几乎见不着肉模样的猪骨头后,奶奶就忙开了。她围上带有破洞的蓝布围裙,掌起磨得明晃晃的斧头,踮着一双小脚,靠着水磨抡斧劈骨,一下、两下,那“咚咚”的落斧声格外好听。猪肋骨先剁段,猪棒骨则先敲碎,接着就是花差不多半天的工夫在磨盘上不断捶打,直至捶骨成泥。那时候,弄半锅猪骨丸子汤能香透好几条村街胡同。

用敲骨吸髓这个词说今天的人们啃吃猪骨头,不仅不含日子苦涩之意,倒让人觉得里面像是充盈着几分乐趣、几丝惬意。日子过得熨帖,捣弄猪骨头就饭下酒,权当休闲,权当寻个情调,权当忙中取乐打打牙祭。不过,像我爷爷那代人捶骨成泥汆丸子汤吃法的人家早已是凤毛麟角,毕竟那耗时费力弄得的吃物骨多肉少,搁嘴里咀嚼几乎都是硌牙的细碎猪骨渣子。最终,差不多进多少出多少哩!

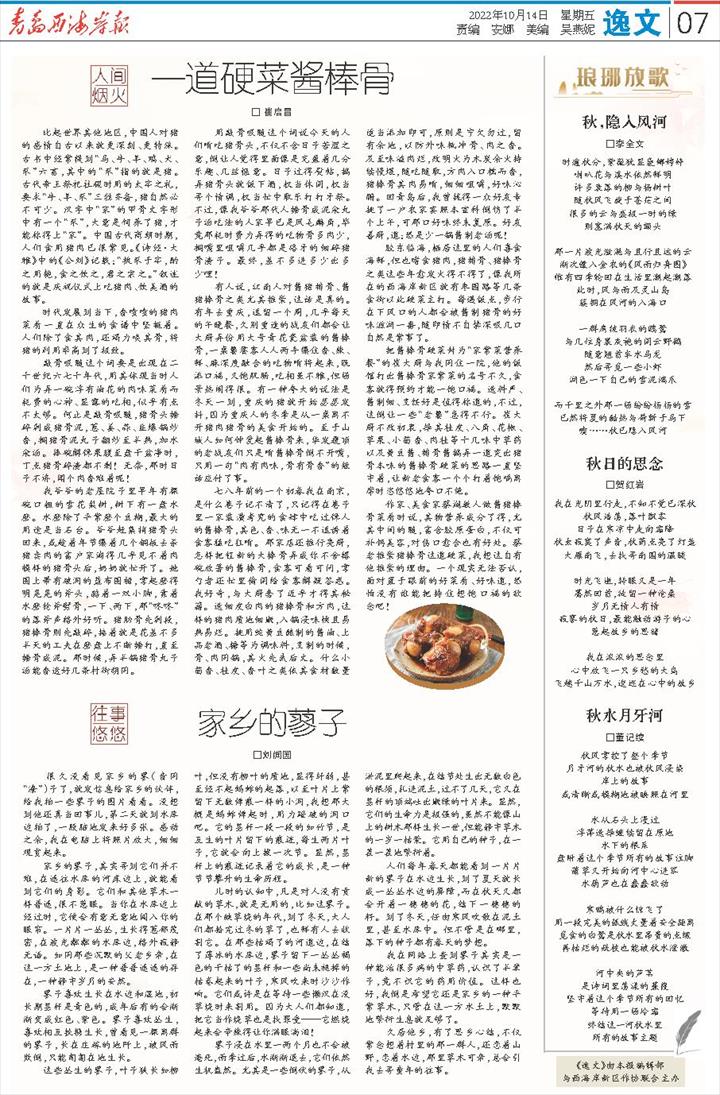

有人说,江南人对酱猪排骨、酱猪棒骨之类尤其推崇,这话是真的。有年去重庆,逗留一个周,几乎每天的午晚餐,久别重逢的战友们都会让大厨弄份用大号青花瓷盆装的酱棒骨,一桌饕餮客人人两手攥住香、辣、鲜、麻深度融合的吃物啃将起来,既添口福,又饱肌肠,吃相虽不雅,但场景热闹得很。有一种夸大的说法是冬天一到,重庆的猪就开始瑟瑟发抖,因为重庆人的冬季是从一桌离不开猪肉猪骨的美食开始的。至于山城人如何钟爱起酱棒骨来,华发覆顶的老战友们只是啃酱棒骨倒不开嘴,只用一句“肉有肉味,骨有骨香”的短话应付了事。

七八年前的一个初春我在南京,是什么巷子记不清了,只记得在巷子里一家装潢考究的食肆中吃过馋人的酱棒骨,其色、香、味无一不逗诱着食客猛吃狂啃。那家店还推行亮厨,怎样把锃新的大棒骨弄成你不舍撂碗放箸的酱棒骨,食客可看可问,掌勺者还忙里偷闲给食客解疑答惑。我好奇,与大厨套了近乎才得其秘籍。选细皮白肉的猪棒骨和方肉,这样的猪肉质地细嫩,入锅浸味快且易熟易烂。挑用纯黄豆酿制的酱油、上品老酒、糖等为调味料,烹制的时候,骨、肉同锅,其火先武后文。什么小茴香、桂皮、香叶之类依其食材数量适当添加即可,原则是宁欠勿过,留有余地,以防外味抵冲骨、肉之香。及至味溢肉烂,改明火为木炭余火持续慢煨,随吃随取,方肉入口糯而香,猪棒骨其肉易啃,细细咀嚼,好味沁腑。回青岛后,我曾拢得一众好友专挑了一户农家宴照本宣科倒饬了半个上午,可那口好味终未复原。好友善厨,道:恐是少一锅酱制老汤呢!

胶东临海,栖居这里的人们喜食海鲜,但也嗜食猪肉,猪排骨、猪棒骨之类这些年愈发火得不得了,像我所在的西海岸新区就有枣园路等几条食街以此硬菜主打。每遇饭点,步行在下风口的人都会被酱制猪骨的好味滋润一番,随即情不自禁深吸几口自然是常事了。

把酱棒骨硬菜封为“家常菜营养餐”的崔大厨与我同住一院,他的饭馆打出酱棒骨家常菜的名号不久,食客就得预约才能一饱口福。选料严、酱制细、烹饪好是值得称道的,不过,这倒让一些“老饕”急得不行。崔大厨不改初衷,择其桂皮、八角、花椒、草果、小茴香、肉桂等十几味中草药以及黄豆酱、排骨酱捣弄一道突出猪骨本味的酱棒骨硬菜的思路一直坚守着,让新老食客一个个打着饱嗝离席时恣悠悠地夸口不绝。

作家、美食家蔡澜教人做酱猪棒骨菜肴时说,其物营养成分了得,尤其中间的髓,富含胶原蛋白,不仅可补钙美容,对伤口愈合也有好处。蔡老推崇猪棒骨这道硬菜,我想这自有他推崇的理由。一个现实无法否认,面对置于跟前的好菜肴、好味道,恐怕没有谁能把持住想饱口福的欲念吧!

比起世界其他地区,中国人对猪的感情自古以来就更深刻、更特殊。古书中经常提到“马、牛、羊、鸡、犬、豕”六畜,其中的“豕”指的就是猪。古代帝王祭祀社稷时用的太牢之礼,要求“牛、羊、豕”三牲齐备,猪自然必不可少。汉字中“家”的甲骨文字形中有一个“豕”,大意是饲养了猪,才能称得上“家”。中国古代商朝时期,人们食用猪肉已很常见。《诗经·大雅》中的《公刘》记载:“执豕于牢,酌之用匏,食之饮之,君之宗之。”叙述的就是庆祝仪式上吃猪肉、饮美酒的故事。

时代发展到当下,香喷喷的猪肉菜肴一直在众生的食谱中坚挺着。人们除了食其肉,还竭力啖其骨,将猪的利用率高到了极致。

敲骨吸髓这个词要是出现在二十世纪六七十年代,用其体现当时人们为弄一碗浮有油花的肉味菜肴而耗费的心神、显露的吃相,似乎有点不太够。何止是敲骨吸髓,猪骨头捶碎剁成猪骨泥,葱、姜、蒜、韭爆锅炒香,搁猪骨泥丸子翻炒至半熟,加水汆汤。捧碗解馋果腹至盘干盆净时,丁点猪骨碎渣都不剩!无奈,那时日子不济,闻个肉香难着呢!

我爷爷的老屋院子里早年有棵碗口粗的雪花梨树,树下有一盘水磨。水磨除了平常磨个豆糊,最大的用途是当石台。爷爷赶集捎猪骨头回来,或趁着年节攥着几个铜板去杀猪卖肉的富户家淘得几乎见不着肉模样的猪骨头后,奶奶就忙开了。她围上带有破洞的蓝布围裙,掌起磨得明晃晃的斧头,踮着一双小脚,靠着水磨抡斧劈骨,一下、两下,那“咚咚”的落斧声格外好听。猪肋骨先剁段,猪棒骨则先敲碎,接着就是花差不多半天的工夫在磨盘上不断捶打,直至捶骨成泥。那时候,弄半锅猪骨丸子汤能香透好几条村街胡同。

用敲骨吸髓这个词说今天的人们啃吃猪骨头,不仅不含日子苦涩之意,倒让人觉得里面像是充盈着几分乐趣、几丝惬意。日子过得熨帖,捣弄猪骨头就饭下酒,权当休闲,权当寻个情调,权当忙中取乐打打牙祭。不过,像我爷爷那代人捶骨成泥汆丸子汤吃法的人家早已是凤毛麟角,毕竟那耗时费力弄得的吃物骨多肉少,搁嘴里咀嚼几乎都是硌牙的细碎猪骨渣子。最终,差不多进多少出多少哩!

有人说,江南人对酱猪排骨、酱猪棒骨之类尤其推崇,这话是真的。有年去重庆,逗留一个周,几乎每天的午晚餐,久别重逢的战友们都会让大厨弄份用大号青花瓷盆装的酱棒骨,一桌饕餮客人人两手攥住香、辣、鲜、麻深度融合的吃物啃将起来,既添口福,又饱肌肠,吃相虽不雅,但场景热闹得很。有一种夸大的说法是冬天一到,重庆的猪就开始瑟瑟发抖,因为重庆人的冬季是从一桌离不开猪肉猪骨的美食开始的。至于山城人如何钟爱起酱棒骨来,华发覆顶的老战友们只是啃酱棒骨倒不开嘴,只用一句“肉有肉味,骨有骨香”的短话应付了事。

七八年前的一个初春我在南京,是什么巷子记不清了,只记得在巷子里一家装潢考究的食肆中吃过馋人的酱棒骨,其色、香、味无一不逗诱着食客猛吃狂啃。那家店还推行亮厨,怎样把锃新的大棒骨弄成你不舍撂碗放箸的酱棒骨,食客可看可问,掌勺者还忙里偷闲给食客解疑答惑。我好奇,与大厨套了近乎才得其秘籍。选细皮白肉的猪棒骨和方肉,这样的猪肉质地细嫩,入锅浸味快且易熟易烂。挑用纯黄豆酿制的酱油、上品老酒、糖等为调味料,烹制的时候,骨、肉同锅,其火先武后文。什么小茴香、桂皮、香叶之类依其食材数量适当添加即可,原则是宁欠勿过,留有余地,以防外味抵冲骨、肉之香。及至味溢肉烂,改明火为木炭余火持续慢煨,随吃随取,方肉入口糯而香,猪棒骨其肉易啃,细细咀嚼,好味沁腑。回青岛后,我曾拢得一众好友专挑了一户农家宴照本宣科倒饬了半个上午,可那口好味终未复原。好友善厨,道:恐是少一锅酱制老汤呢!

胶东临海,栖居这里的人们喜食海鲜,但也嗜食猪肉,猪排骨、猪棒骨之类这些年愈发火得不得了,像我所在的西海岸新区就有枣园路等几条食街以此硬菜主打。每遇饭点,步行在下风口的人都会被酱制猪骨的好味滋润一番,随即情不自禁深吸几口自然是常事了。

把酱棒骨硬菜封为“家常菜营养餐”的崔大厨与我同住一院,他的饭馆打出酱棒骨家常菜的名号不久,食客就得预约才能一饱口福。选料严、酱制细、烹饪好是值得称道的,不过,这倒让一些“老饕”急得不行。崔大厨不改初衷,择其桂皮、八角、花椒、草果、小茴香、肉桂等十几味中草药以及黄豆酱、排骨酱捣弄一道突出猪骨本味的酱棒骨硬菜的思路一直坚守着,让新老食客一个个打着饱嗝离席时恣悠悠地夸口不绝。

作家、美食家蔡澜教人做酱猪棒骨菜肴时说,其物营养成分了得,尤其中间的髓,富含胶原蛋白,不仅可补钙美容,对伤口愈合也有好处。蔡老推崇猪棒骨这道硬菜,我想这自有他推崇的理由。一个现实无法否认,面对置于跟前的好菜肴、好味道,恐怕没有谁能把持住想饱口福的欲念吧!

更多 往期报纸