文章内容

泊里烧酒:沉淀在岁月里的一缕醇香

□周衍默

在一些上了年纪的泊里人的记忆里,有一种产自本地的佳酿始终难以忘却,从他们言谈中描绘出的那缕醇香,不仅是对那些老味道的眷恋,更是对家乡情感的追忆。这款佳酿便是“泊里三烧”之一的泊里烧酒(注:另外“两烧”是泊里烧鸡、泊里烧肉)。其中,“席乡大曲”“双河大曲”等几个品牌至今仍频频被当地的老人们提起,即使已经在市场上消失多年,但每每提及,依旧话题满满。

粒粒高粱红

滴滴醇香酿

泊里同不少酿酒地区一样,酿酒历史长达几百年。先人从“空桑秽饭,酝以稷麦,以成醇醪”中得到启发,反复研试,遂得酿酒技艺。

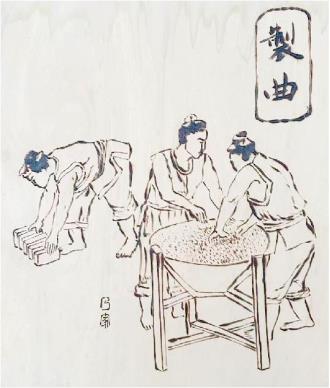

早期的酒大多以稻、黍、秫等为原料,因酿制时间较短,产出的酒既度数低又浑浊,因此也被人们称为“浊酒”。《水浒传》中描述:“小二满满筛一碗酒来,武松拿起碗一饮而尽”,这是因为那个时期的米酒滤出来后还有杂质,所以需要“筛”一下才能饮用。同样,因为当时的米酒度数较低,一般人喝个斤八两的不是问题,所以武松连饮十八大碗后还能踉踉跄跄地上山赶路。后期,人们把主要精力用在制曲方面,想尽办法提高酒曲的发酵能力,目的是酿出更高度数的酒。另外,人们还通过给生酒加热,用微火慢催的方法去掉酒中的活性微生物,让酒保存的时间更加长久。这种经过加热处理的酒被称为“烧酒”,但由于它没有经过蒸馏提取,因此只是字面意义上的烧酒。直至明清时期,出现了“大锅蒸煮、入池发酵、蒸馏接酒、老熟勾兑”的酿酒工艺,这时的粮食酒已达到酒香四溢、回味悠长的品质,才算得上是真正的“烧酒”佳酿。

1916年,常年在外游走的铜匠谭风祥回到泊里后,看到偌大的泊里街上竟没有一家生产烧酒的作坊,便从安丘景芝镇高薪聘请烧酒师傅李昌田作为指导,在泊里街开办了“天和泰”烧锅作坊。该作坊以本地的高粱、小麦等为原材料烧制白酒,先后雇用酿酒工人40余名,年产烧酒20万公斤。在谭风祥的带动下,上世纪30年代中后期,泊里街上出现了“天和泰”“聚和盛”“义聚”“裕泰园”“连记”等11家烧锅作坊,所酿烧酒远近闻名。这一时期,泊里街上的各种烧锅铺、小酒馆鳞次栉比,酒旗飘扬、画檐相连的市景盛极一时。

梦里岁月久

杯中往事长

上世纪40年代初,国民党鲁苏战区游击队二纵队第六支队支队长李永平控制泊里后,将所有烧锅作坊合营为“公合兴”烧锅,有工人百余名,年产白酒60吨,并对外发布票号,持票可以在山东境内通兑。泊里解放后,1946年,藏马县烟酒专卖公司接管“公合兴”,继续生产白酒。翌年7月,因旱灾粮食紧张而停产,相关生产设备调往诸城县酒厂。

那个年代,泊里烧酒产业之所以发展得十分迅猛,与泊里镇的红席编织业有很大关系。原来,泊里镇地处沿海地区,千百年来有编织红席的传统,是著名的红席集散中心,有“红席故乡”的美誉。制作红席需要用到高粱秸秆,而剩下的高粱米恰好可以作为酿酒的主要原料。这种高粱米粒大、皮薄且价格便宜,再配以豌豆、小麦等原材料,酿出的烧酒芳香有机物小分子含量丰富,酒质醇厚、酒香馥郁、入口绵柔。

纯粮酿造的泊里烧酒不但味甘醇香,能疏通经脉、解除疲劳,还是农事节庆、婚丧嫁娶、生日寿庆、庆功祭奠等民俗活动的必备物品——在这些特殊的日子里,烧酒能寄托独有的情感和意愿。

民国期间,泊里很多人因贫困被迫“闯关东”,临行的汉子给父母磕头辞行,喝完辞行酒后上路,一路上唱着有关烧酒的民间小调:“一杯泊里烧吆,酒香入嘴唇;备好行李卷呀,马上要动身;遥望大东北呀,落脚就扎根。二杯泊里烧吆,酒香味更纯;兄弟莫挂念呀,爹娘放宽心;自此闯关东呀,做个富裕人……”

隔瓶三分醉

开坛十里香

俗话说“好水酿好酒”“名酒必有佳泉”。泊里烧酒之所以品质优良,除了原材料上乘外,也与泊里本地的水质不无关系。泊里地处藏马山前的平原地带,地下有棕壤性的砂砾层,透水性好。驻地两侧分布有横河、唐家庄河两条河流,它们均发源于上游的铁橛山山涧,河水清澈透明,水质甘冽。用这样的优质水源酿造美酒,如同给酿造环境补充了优质的“血液”。

1958年,胶南县手工联社为消化编席产生的大量高粱米,召集原有的烧锅作坊匠人,在泊里“天和泰”烧锅作坊原址建起了“胶南第二酒厂”(注:“胶南第一酒厂”在王戈庄)。经过招聘筹建,一座有职工50余名、甑桶2座、10马力锅驼机1台、粉碎机1台的小型酒厂拔地而起。建厂之初,除了个别工艺外,生产几乎全靠人工,甑锅、木锨、簸箕就是工人的生产用具。在如此艰苦的生产条件下,酿酒人们依然热情高涨、干劲十足,白酒生产出现了一个小高峰。

上世纪60年代初,酿酒所需的粮食再次成为紧缺品,白酒几近停产。1962年汛期来临时,泊里镇域内连降暴雨,导致河流决堤、房屋倒塌、农田被淹,农作物受损严重,兴盛一时的酒厂被迫关闭,部分人员、设备并入胶南第一酒厂。

1977年,随着经济形势好转,泊里镇重新组建泊里酒厂,并继承和发扬传统酿酒工艺,在蒸煮、发酵、蒸馏等部分生产过程中采用机械流水作业,使酒的质量得到大幅提高,品类也不断增加。这期间,酒厂试产“席乡大曲”“席乡老窖”“双河大曲”“双河老窖”等多个白酒品种,产品问世后,引起社会各界人士的广泛好评,酒厂的年产值达70余万元。

那时,“席乡大曲”等烧酒虽说是用最普通的玻璃瓶装,但在刚刚吃饱穿暖的老百姓眼里,这已经“很上档次”了,只有走亲访友时才拎上两瓶,平日里自己喝时还是会去买散装酒。“当时俺村里大部分人拿地瓜干到供销社换酒,两提烧酒在手,人就格外神气,连见人打招呼的声音都分外洪亮。”生于上世纪60年代之前的泊里人对酒的记忆颇为深刻,在那个物质相对匮乏的年代,“席乡大曲”伴随着这代人尝遍了生活的酸甜苦辣。

且须饮美酒

乘月醉高台

无酒不成席。作为“泊里三烧”之一,泊里烧酒已不仅仅是一种饮品,更是一条情感的纽带,在日常生活和社会交往中占据着重要地位。

上世纪80年代初期,泊里河南村的王大壮担任生产队小队长,每到黄昏时分,农家的炊烟袅袅升起时,他总是最后一个从地里回家,进门第一件事就是让孩子拿酒壶到供销社打酒。那时,常常是家人们都撂下筷子了,他还坐在饭桌前继续烫着散酒,就着剩下的咸菜,美美地小酌。

没过多久,河南村实行家庭联产承包责任制,原来的生产小队解散了,王大壮也失去了“官职”。那些日子,迷茫和困惑让他话变少了、酒喝多了,每日醉眼蒙眬,吓得家里的孩子直躲着他。“大包干”开始后的几天,他和几个以前的生产小队长在一起喝酒,喝光了整整5瓶“席乡大曲”。散场时,大壮冲着踉踉跄跄的其他几位大喊:“单干就单干吧!兄弟们,咱不是孬种,干出个样子让他们瞧瞧!”从那以后,大壮戒了酒,每日风里来雨里去,像变了个人。

上世纪80年代中期,王大壮已成为村里最先富起来的那一批人。他的孩子也特别争气,以优异成绩考上了师范大学。在孩子拿到录取通知书那一天,大壮高兴坏了,把村里的老师、同学、亲戚、邻居请了个遍,在新盖的大屋里摆了满满六桌,他自己还破天荒地开了酒戒,对亲朋好友的敬酒来者不拒。这场酒让他醉成软泥一样,呕吐不止。客人走后,全家人忙前忙后,给他找医生打了点滴才醒酒。第二天,妻子不停地埋怨大壮,他却说:“孩儿他娘,儿子是咱村第一个大学生呀,你说我能不高兴吗?昨天咱们设家宴,一来是为了答谢大家,更重要的是希望咱的孩子也能成为优秀的人民教师,受到人们尊敬!”

1986年,因市场准入的门槛限制,再加上粮食紧缺和管理不善等原因,泊里酒厂停办,几款口感上佳的烧酒逐渐淡出人们的视线。但这种用灵秀的水、丰厚的人文滋养出来的好酒,却给所有泊里人留下了一抹浓烈又温情的记忆。

进入21世纪后,曾有人在外地发现了一瓶完整的“席乡大曲”,他毫不犹豫用超出茅台酒3倍的价格买到手,然后在朋友圈发布消息,引得亲朋好友啧啧称奇。

为了再次找回那久违的味道,近年来,有人用老配方试酿新酒,酿出了有泊里当地风味的“红席红”等粮食酒,品尝过的人都认为从口感到品质均超过当年的泊里烧酒,期待它打入酒品市场。

作为地方文化中不可或缺的组成部分,泊里烧酒所承载的早已超越了饮品的范畴,它是小城悠久岁月的文化凝结,是古镇历史记忆的生动体现和忠实记录者。小酌一口烧酒,仿佛已穿越时空,找到了在记忆深处熠熠生辉、鲜活如初的乡愁,并从中感受到那份跨越时空界限的浓厚情感,这种共鸣如同悠扬的钟声,在心间久久回荡,经久不散。

在一些上了年纪的泊里人的记忆里,有一种产自本地的佳酿始终难以忘却,从他们言谈中描绘出的那缕醇香,不仅是对那些老味道的眷恋,更是对家乡情感的追忆。这款佳酿便是“泊里三烧”之一的泊里烧酒(注:另外“两烧”是泊里烧鸡、泊里烧肉)。其中,“席乡大曲”“双河大曲”等几个品牌至今仍频频被当地的老人们提起,即使已经在市场上消失多年,但每每提及,依旧话题满满。

粒粒高粱红

滴滴醇香酿

泊里同不少酿酒地区一样,酿酒历史长达几百年。先人从“空桑秽饭,酝以稷麦,以成醇醪”中得到启发,反复研试,遂得酿酒技艺。

早期的酒大多以稻、黍、秫等为原料,因酿制时间较短,产出的酒既度数低又浑浊,因此也被人们称为“浊酒”。《水浒传》中描述:“小二满满筛一碗酒来,武松拿起碗一饮而尽”,这是因为那个时期的米酒滤出来后还有杂质,所以需要“筛”一下才能饮用。同样,因为当时的米酒度数较低,一般人喝个斤八两的不是问题,所以武松连饮十八大碗后还能踉踉跄跄地上山赶路。后期,人们把主要精力用在制曲方面,想尽办法提高酒曲的发酵能力,目的是酿出更高度数的酒。另外,人们还通过给生酒加热,用微火慢催的方法去掉酒中的活性微生物,让酒保存的时间更加长久。这种经过加热处理的酒被称为“烧酒”,但由于它没有经过蒸馏提取,因此只是字面意义上的烧酒。直至明清时期,出现了“大锅蒸煮、入池发酵、蒸馏接酒、老熟勾兑”的酿酒工艺,这时的粮食酒已达到酒香四溢、回味悠长的品质,才算得上是真正的“烧酒”佳酿。

1916年,常年在外游走的铜匠谭风祥回到泊里后,看到偌大的泊里街上竟没有一家生产烧酒的作坊,便从安丘景芝镇高薪聘请烧酒师傅李昌田作为指导,在泊里街开办了“天和泰”烧锅作坊。该作坊以本地的高粱、小麦等为原材料烧制白酒,先后雇用酿酒工人40余名,年产烧酒20万公斤。在谭风祥的带动下,上世纪30年代中后期,泊里街上出现了“天和泰”“聚和盛”“义聚”“裕泰园”“连记”等11家烧锅作坊,所酿烧酒远近闻名。这一时期,泊里街上的各种烧锅铺、小酒馆鳞次栉比,酒旗飘扬、画檐相连的市景盛极一时。

梦里岁月久

杯中往事长

上世纪40年代初,国民党鲁苏战区游击队二纵队第六支队支队长李永平控制泊里后,将所有烧锅作坊合营为“公合兴”烧锅,有工人百余名,年产白酒60吨,并对外发布票号,持票可以在山东境内通兑。泊里解放后,1946年,藏马县烟酒专卖公司接管“公合兴”,继续生产白酒。翌年7月,因旱灾粮食紧张而停产,相关生产设备调往诸城县酒厂。

那个年代,泊里烧酒产业之所以发展得十分迅猛,与泊里镇的红席编织业有很大关系。原来,泊里镇地处沿海地区,千百年来有编织红席的传统,是著名的红席集散中心,有“红席故乡”的美誉。制作红席需要用到高粱秸秆,而剩下的高粱米恰好可以作为酿酒的主要原料。这种高粱米粒大、皮薄且价格便宜,再配以豌豆、小麦等原材料,酿出的烧酒芳香有机物小分子含量丰富,酒质醇厚、酒香馥郁、入口绵柔。

纯粮酿造的泊里烧酒不但味甘醇香,能疏通经脉、解除疲劳,还是农事节庆、婚丧嫁娶、生日寿庆、庆功祭奠等民俗活动的必备物品——在这些特殊的日子里,烧酒能寄托独有的情感和意愿。

民国期间,泊里很多人因贫困被迫“闯关东”,临行的汉子给父母磕头辞行,喝完辞行酒后上路,一路上唱着有关烧酒的民间小调:“一杯泊里烧吆,酒香入嘴唇;备好行李卷呀,马上要动身;遥望大东北呀,落脚就扎根。二杯泊里烧吆,酒香味更纯;兄弟莫挂念呀,爹娘放宽心;自此闯关东呀,做个富裕人……”

隔瓶三分醉

开坛十里香

俗话说“好水酿好酒”“名酒必有佳泉”。泊里烧酒之所以品质优良,除了原材料上乘外,也与泊里本地的水质不无关系。泊里地处藏马山前的平原地带,地下有棕壤性的砂砾层,透水性好。驻地两侧分布有横河、唐家庄河两条河流,它们均发源于上游的铁橛山山涧,河水清澈透明,水质甘冽。用这样的优质水源酿造美酒,如同给酿造环境补充了优质的“血液”。

1958年,胶南县手工联社为消化编席产生的大量高粱米,召集原有的烧锅作坊匠人,在泊里“天和泰”烧锅作坊原址建起了“胶南第二酒厂”(注:“胶南第一酒厂”在王戈庄)。经过招聘筹建,一座有职工50余名、甑桶2座、10马力锅驼机1台、粉碎机1台的小型酒厂拔地而起。建厂之初,除了个别工艺外,生产几乎全靠人工,甑锅、木锨、簸箕就是工人的生产用具。在如此艰苦的生产条件下,酿酒人们依然热情高涨、干劲十足,白酒生产出现了一个小高峰。

上世纪60年代初,酿酒所需的粮食再次成为紧缺品,白酒几近停产。1962年汛期来临时,泊里镇域内连降暴雨,导致河流决堤、房屋倒塌、农田被淹,农作物受损严重,兴盛一时的酒厂被迫关闭,部分人员、设备并入胶南第一酒厂。

1977年,随着经济形势好转,泊里镇重新组建泊里酒厂,并继承和发扬传统酿酒工艺,在蒸煮、发酵、蒸馏等部分生产过程中采用机械流水作业,使酒的质量得到大幅提高,品类也不断增加。这期间,酒厂试产“席乡大曲”“席乡老窖”“双河大曲”“双河老窖”等多个白酒品种,产品问世后,引起社会各界人士的广泛好评,酒厂的年产值达70余万元。

那时,“席乡大曲”等烧酒虽说是用最普通的玻璃瓶装,但在刚刚吃饱穿暖的老百姓眼里,这已经“很上档次”了,只有走亲访友时才拎上两瓶,平日里自己喝时还是会去买散装酒。“当时俺村里大部分人拿地瓜干到供销社换酒,两提烧酒在手,人就格外神气,连见人打招呼的声音都分外洪亮。”生于上世纪60年代之前的泊里人对酒的记忆颇为深刻,在那个物质相对匮乏的年代,“席乡大曲”伴随着这代人尝遍了生活的酸甜苦辣。

且须饮美酒

乘月醉高台

无酒不成席。作为“泊里三烧”之一,泊里烧酒已不仅仅是一种饮品,更是一条情感的纽带,在日常生活和社会交往中占据着重要地位。

上世纪80年代初期,泊里河南村的王大壮担任生产队小队长,每到黄昏时分,农家的炊烟袅袅升起时,他总是最后一个从地里回家,进门第一件事就是让孩子拿酒壶到供销社打酒。那时,常常是家人们都撂下筷子了,他还坐在饭桌前继续烫着散酒,就着剩下的咸菜,美美地小酌。

没过多久,河南村实行家庭联产承包责任制,原来的生产小队解散了,王大壮也失去了“官职”。那些日子,迷茫和困惑让他话变少了、酒喝多了,每日醉眼蒙眬,吓得家里的孩子直躲着他。“大包干”开始后的几天,他和几个以前的生产小队长在一起喝酒,喝光了整整5瓶“席乡大曲”。散场时,大壮冲着踉踉跄跄的其他几位大喊:“单干就单干吧!兄弟们,咱不是孬种,干出个样子让他们瞧瞧!”从那以后,大壮戒了酒,每日风里来雨里去,像变了个人。

上世纪80年代中期,王大壮已成为村里最先富起来的那一批人。他的孩子也特别争气,以优异成绩考上了师范大学。在孩子拿到录取通知书那一天,大壮高兴坏了,把村里的老师、同学、亲戚、邻居请了个遍,在新盖的大屋里摆了满满六桌,他自己还破天荒地开了酒戒,对亲朋好友的敬酒来者不拒。这场酒让他醉成软泥一样,呕吐不止。客人走后,全家人忙前忙后,给他找医生打了点滴才醒酒。第二天,妻子不停地埋怨大壮,他却说:“孩儿他娘,儿子是咱村第一个大学生呀,你说我能不高兴吗?昨天咱们设家宴,一来是为了答谢大家,更重要的是希望咱的孩子也能成为优秀的人民教师,受到人们尊敬!”

1986年,因市场准入的门槛限制,再加上粮食紧缺和管理不善等原因,泊里酒厂停办,几款口感上佳的烧酒逐渐淡出人们的视线。但这种用灵秀的水、丰厚的人文滋养出来的好酒,却给所有泊里人留下了一抹浓烈又温情的记忆。

进入21世纪后,曾有人在外地发现了一瓶完整的“席乡大曲”,他毫不犹豫用超出茅台酒3倍的价格买到手,然后在朋友圈发布消息,引得亲朋好友啧啧称奇。

为了再次找回那久违的味道,近年来,有人用老配方试酿新酒,酿出了有泊里当地风味的“红席红”等粮食酒,品尝过的人都认为从口感到品质均超过当年的泊里烧酒,期待它打入酒品市场。

作为地方文化中不可或缺的组成部分,泊里烧酒所承载的早已超越了饮品的范畴,它是小城悠久岁月的文化凝结,是古镇历史记忆的生动体现和忠实记录者。小酌一口烧酒,仿佛已穿越时空,找到了在记忆深处熠熠生辉、鲜活如初的乡愁,并从中感受到那份跨越时空界限的浓厚情感,这种共鸣如同悠扬的钟声,在心间久久回荡,经久不散。

更多 往期报纸